新築戸建ては売れないのか。市況やマーケット分析からわかった原因と対策

「新築なのに売れ残っている」「数百万円の値引きをしても買い手がつかない」――こうした声が不動産業界で増えています。建築コストの高騰、金利上昇、中古住宅市場の台頭など、新築戸建てを取り巻く環境は厳しさを増しています。

今回は、最新の市況データやマーケット分析をもとに、新築戸建てが売れない背景にある原因を考えます。そのうえで、価格戦略や差別化、無人内見システムをはじめとする販促手法の最適化など、実践的な対策を紹介します。変化する市場で勝ち残るためのヒントを解説していきます。

目次

なぜ”新築戸建てが売れない”という事態が起きているのか

2024年から2025年にかけて、不動産業界では「建売氷河期」という言葉が使われるようになりました。特に郊外エリアでは新築戸建ての売れ残りが目立ち、当初の売り出し価格から数百万円もの値下げを余儀なくされるケースが珍しくありません。新築住宅の着工戸数も2024年は約79万戸と、リーマンショック後の2009年以来15年ぶりに80万戸を下回る見込みです。

その背景にある原因にはどういったものがあるのでしょうか。

市場環境の変化と住宅購入者の価値観シフト

住宅購入者の価値観は大きく変化しています。かつては「新築であること」が絶対的な価値を持っていましたが、現在では中古住宅市場の整備が進み、リノベーションやリフォームの選択肢が広がったことで、必ずしも新築にこだわらない層が増加しています。2024年の首都圏における中古戸建住宅の成約件数は14,182件と前年比10.2%増で、3年ぶりに大きく増加しました(出典:東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」)。

建築費や人件費の高騰により、中古戸建ての割安感が高まっているのも見逃せない要因です。住宅品質への保証サービスの充実やリノベーション事業環境の整備も、中古住宅への抵抗感を薄めています。

新築戸建てが売れない主な原因を分析

新築戸建て市場の停滞には、複数の要因が複雑に絡み合っています。主要な原因を深掘りしていきます。

価格高騰と建築コスト上昇

新築戸建ての価格高騰は、建築コストの上昇に直接起因しています。2022年から2023年にかけて大きく上昇した住宅建築工事費は、2023年後半にいったん高止まりしたものの、2024年に入ると再び上昇に転じました。原材料費の高騰に加え、労働人件費や輸送費の上昇が主な要因となっています。

特に2024年4月から導入された「建築・建設業界の働き方改革」により、工事関連の人手不足がいっそう顕著となり、労働人件費が上昇し、それが建築費上昇という悪循環を生んでいます。中堅・中小建築会社では「職人が足りない」という状況が続き、工事を受注しても着工がずいぶん先になるケースも報告されています。

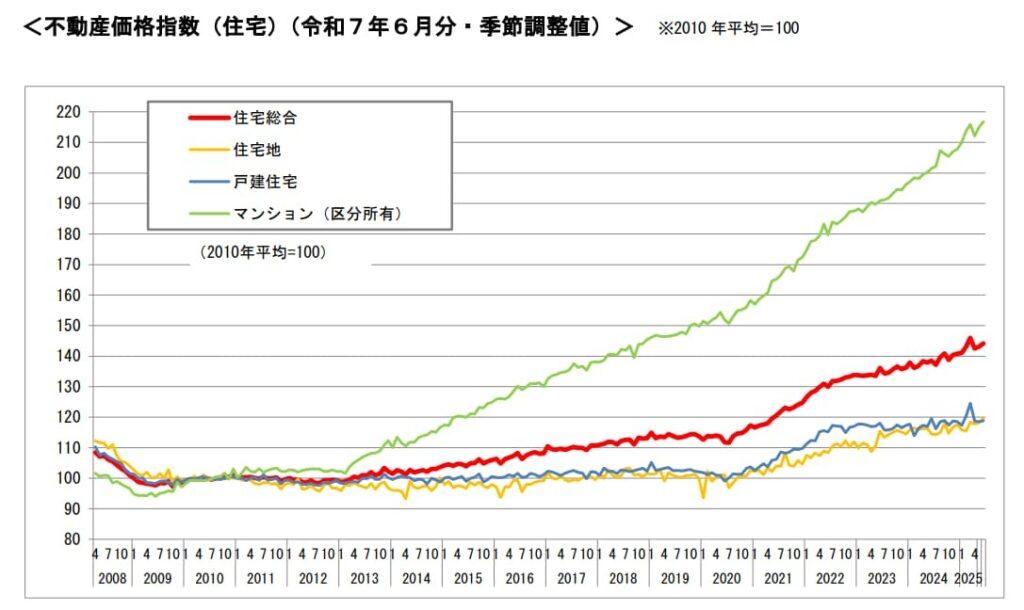

国土交通省の「不動産価格指数」によると、2025年6月時点の戸建て住宅不動産価格指数は2010年を基準として118.8まで上昇しており、着実な価格上昇が確認されています。この価格上昇が消費者の購入意欲を抑制する結果となっています。

金利上昇による返済負担増

日本銀行は2024年3月に約17年ぶりにマイナス金利政策を解除し、政策金利を段階的に引き上げてきました。

こうした政策金利引き上げと市場金利上昇の動きは、住宅ローンにも波及しています。変動金利型・固定金利型を問わず、金利水準は過去と比べて高くなっています。

また、長期金利(10年国債利回りなど)も上昇傾向を示しており、金融市場は将来的な政策金利のさらなる上昇を織り込みつつあります。

具体的な影響を見ると、住宅ローンで6,000万円を借り入れた場合、金利が0.5%から2.0%に上昇すると、毎月の返済額が約2万5千円増加し、35年間の総返済額は約1,107万円も増加します。これは借入額の約19%に相当する大きな負担増であり、購入意欲を大きく削ぐ要因になります。

金利上昇は、住宅購入を検討する個人の大きなハードルとなり、購入意欲を抑制します。低金利時代のような「金利メリット」が薄れつつある環境で、借入時の将来リスクを慎重に見極めようとする動きが強まっています。

中古住宅市場との競合:選択肢の広がり

新築戸建てが苦戦する中、中古住宅市場は活況です。2024年の首都圏中古戸建住宅の平均成約価格は3,948万円と前年比2.6%上昇し、4年連続で前年を上回りました。しかし、新築戸建ての成約価格4,354万円と比較すると約400万円の価格差があり、この価格差が中古住宅の魅力を高めています(出典:東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」)。

新築マンションの供給量減少も中古住宅への関心を高める要因です。不動産経済研究所の「首都圏 新築分譲マンション市場動向」によると、2024年度の首都圏での新築マンションの供給数は2万2,239戸と前年比17.0%減、実に1973 年度以降で最小の供給数でした。現在も、用地不足と建築コスト上昇は続いており、2025年以降の新築マンション供給数はこれまでと比べてかなり少なくなることが予想されています。

立地・敷地・環境条件

立地条件は住宅購入における重要な要素です。都市部への人口集中が続く中、郊外の新築戸建ては立地面でのハンディキャップを抱えています。特にかつてニュータウンと呼ばれていた郊外の住宅地では空き家が急増し、多くの物件が売れ残っています。

通勤・通学の利便性、商業施設や医療機関へのアクセス、災害リスクなど、立地に関する消費者の要求水準は年々高まっています。2024年10月には火災保険料の参考純率が引き上げられ、水災補償の保険料がリスクに応じて細分化されました。災害リスクの高いエリアは保険料の観点からも敬遠される傾向にあります。

物件の過剰供給

パワービルダーによる建売住宅の供給過多も深刻な問題です。飯田グループホールディングスの2024年3月期の決算を見ると、売上高は前年とほぼ同じ1兆4,391億円でしたが、営業利益は42%減の591億円と大幅な減益となりました。

郊外では売れ残っている物件が目立つようになっており、一部のメディアからは「建売氷河期」とも揶揄されています。飯田グループのようなパワービルダーは、市場動向を綿密に調査し、住宅需要が少ないエリアでの仕入れを控えるなど、戦略の見直しを行っています。

売れる新築戸建てをつくるには

これまで取り上げてきたように、新築戸建て市場は厳しい環境にあります。では新築戸建ての販売を成功させることは可能なのでしょうか。

価格設計とコストコントロール戦略

建築コストの上昇が避けられない中、収益を確保しつつ競争力のある価格を実現するには、徹底したコストコントロールが不可欠です。資材の一括調達によるスケールメリットの活用、標準化による工期短縮、工法の見直しによる効率化など、あらゆる角度からのコスト削減努力が必要になります。

土地仕入れ段階での慎重な判断も重要です。住宅需要が見込めるエリアを見極め、過度な仕入れを控えることで、完成在庫リスクを低減できます。価格設定においては、周辺の中古住宅価格との比較を十分に行い、価格差に見合った付加価値を明確に示すことが欠かせません。

近年ではそういったコスト管理などを自動で行うDXサービスなども登場しており、そういったシステムが活用できるかどうかが重要なポイントになっています。

ターゲット設定と差別化戦略の強化

画一的な建売住宅では、激しい競争の中で埋もれてしまいます。明確なターゲット層を設定し、そのニーズに応える差別化された商品企画が必要です。たとえば、在宅勤務が定着したファミリー層向けにワークスペースを充実させた間取り、子育て世代向けに安全性を重視した設計、シニア層向けにバリアフリーを徹底した住宅など、ターゲットに応じた明確なコンセプトが鍵です。

立地特性を活かした差別化も効果的です。郊外物件であれば、広い敷地や自然環境の豊かさ、駐車スペースの余裕など、都心では得られない価値を訴求します。駅近物件であれば、通勤利便性や生活利便性を最大限にアピールします。

付加価値の訴求

価格競争に巻き込まれないためには、明確な付加価値の提供が不可欠です。省エネ性能の向上は、光熱費削減というランニングコストのメリットだけでなく、住宅ローン控除などの税制優遇を受けるための必須条件にもなっています。2024年4月からは広告する際に省エネ性能ラベルを表示することが努力義務となり、省エネ性能が物件選びの重要な判断基準となっています。

高気密・高断熱住宅は、快適性と経済性を両立させる有力な差別化要素です。耐震性能や耐久性の向上も、長期的な資産価値維持の観点から重要な訴求ポイントとなります。デザイン面では、単なる見た目の良さだけでなく、使い勝手や収納力、将来の間取り変更への対応力など、機能美を追求することが大切です。

体験訴求・見学価値を高める仕組みづくり

物件そのもののスペックや付加価値を追及するだけでなく、購入検討者に物件の魅力を体感してもらう機会を上手に演出することも、成約率向上には不可欠な要素です。集客方法とあわせて、販売方法や体験価値を高めるための具体的な手法を考えていきましょう。

広告・販促チャネルの最適化

住宅購入の情報収集において、インターネットの重要性は年々高まっています。不動産ポータルサイトへの掲載はもちろん、自社ウェブサイトやSNSを活用した情報発信も欠かせません。物件の魅力を伝えるには、高品質な写真や動画、詳細な間取り図、周辺環境の情報など、充実したコンテンツが必要です。

Web広告では、ターゲット層の属性や興味関心に基づいた精緻なターゲティングが可能です。リスティング広告やディスプレイ広告、SNS広告など、複数のチャネルを組み合わせることで、効果的なリーチ獲得を見込むことができます。

オフライン施策では、地域密着型のチラシ配布や新聞折込、現地看板などが依然として有効です。特に地域性の高い住宅商品では、エリアを限定した集中的な広告展開が効果を発揮します。オンラインとオフラインを適切に組み合わせ、相乗効果を生み出すことが大切です。

完成見学会・モデルハウス活用

完成見学会は、実際の建物を体験できる今でも効果的な販促手法です。見学会の成功には、開催タイミング、告知方法、接客対応の質が重要です。完成直後だけでなく、季節を変えて複数回開催することで、住宅の性能を様々な条件下で体感してもらえます。

モデルハウスを活用する場合は、ターゲット層のライフスタイルを具体的にイメージできる家具配置やインテリアコーディネートが効果的です。実際の生活シーンを想起させることで、購入後の暮らしへの期待感を高めることができます。

オンライン体験・VR、動画案内導入

物理的な見学が難しい遠方の購入検討者や、時間的制約のある層に対しては、オンラインでの物件体験が有効です。VR技術を活用したバーチャル見学は、自宅にいながら物件内を自由に歩き回る体験を提供できます。

動画案内では、物件の全体像から細部のこだわりまで、静止画では伝わりにくい空間の広がりや動線の良さを表現できます。周辺環境や最寄り駅からの経路を動画で紹介することで、立地の魅力も効果的に伝えられます。

無人内見システム導入による差異化

人手不足や働き方改革が進む中、無人内見システムの導入が新築戸建て販売の新たな武器として注目されています。営業スタッフの立ち会いなしで物件見学を可能にするシステムは、販売側と購入検討者の双方に大きなメリットがあります。

「無人内見くん」で24時間アクセス可能な内見体験

「無人内見くん」は、24時間365日いつでも内見を可能にする内見システムです。予約受付から鍵の解錠、内見案内まで全てのプロセスを自動化し、営業スタッフの同行は不要です。購入検討者は自分の都合の良い時間に予約し、現地で自由に物件を見学できます。

従来の見学会では対応できなかった平日夜間や早朝、定休日でも内見が可能になるため、仕事で忙しい層や遠方からの検討者も気軽に見学できます。スタッフに気を遣わず、自分のペースでじっくりと物件の隅々まで確認できることは、購入という大きな決断をする上でも大きく影響を与えるでしょう。

システムの導入も簡便で、1軒からでも導入可能。IoT機器の取り付けに工事が一切必要ないため現状回復も可能です。コンセントに差すだけで使用できるWi-Fiルーターのレンタルも用意されており、初回設置は専用スタッフが対応するため、不動産会社側の負担も最小限に抑えられます。

効率化・成約率向上につながる理由

無人内見システムは販売側にとって、業務効率化と成約率向上の両面で大きな効果があります。スタッフの内見対応工数がゼロになることで、営業リソースを内見後のフォローアップや契約業務など、より付加価値の高い業務に集中できます。取り扱う物件が点在している場合でも、それぞれの物件に行って案内する必要がなくなり、移動時間の削減と業務負担の軽減が実現します。

特許取得済みの独自技術を活用した安心・安全なシステムで、入退室の記録や監視カメラとの連携により高いセキュリティを実現しており、既に多くの不動産会社で導入されています。

住宅・マンション・展示場・モデルハウスなど様々な建物に利用可能で、賃貸・売買を問わず対応しています。

長期視点から見る新築戸建て市場の将来展望

新築戸建て市場は短期的には厳しい状況が続くと予想されますが、長期的な視点で見ると、新たな需要や競争軸の変化が市場を再構築していく可能性があります。

新築需要の構造変化と今後のニーズ

人口減少社会において、住宅需要の総量は長期的に減少していく傾向にあります。ただし、需要の中身は大きく変化しています。都市部への人口集中が続く中、利便性の高いエリアでは依然として堅調な需要が見込めます。

2025年問題として注目されている団塊世代の後期高齢者化は、相続による不動産の流通増加や、住み替え需要の変化をもたらします。シニア層の住み替えニーズや、その子世代の住宅取得など、世代交代に伴う需要を的確に捉えることが重要です。

地域的には、都心部や主要駅周辺などの「プライムエリア」と、郊外や地方の「その他エリア」の二極化が進むと予想されます。。

技術進化・スマート住宅化がもたらす競争の変化

IoT技術の進化により、物件のスマートホーム化は急速に進んでいます。音声操作による照明や空調の制御、スマートロックによるセキュリティ強化、エネルギー管理システムによる省エネ最適化など、技術的な付加価値が住宅選択の重要な基準となりつつあります。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせたエネルギー自給システムや、電気自動車と連携した住宅エネルギーマネジメントシステム(HEMS)など、環境性能と経済性を両立させる技術も注目されています。これらの先進技術を標準装備した住宅は、初期コストは高くても、ランニングコストの削減や快適性の向上により、長期的な価値を提供できます。

体験価値・住まいの「見せ方」がますます重要になる時代

情報過多の時代において、物件情報をどう伝えるかが成否を分けます。単なるスペック情報の羅列ではなく、そこで実現できる暮らしのビジョンを魅力的に提示することが必要です。

VR・AR技術の活用、動画コンテンツの充実、SNSを通じた情報発信など、デジタルツールを駆使した「見せ方」の工夫が不可欠です。同時に、実際の見学体験の質を高めることも重要です。無人内見システムのような柔軟な見学機会の提供、体験型のモデルハウス展示、地域との連携によるライフスタイル提案など、購入検討者の心を動かす体験設計が、これからの新築戸建て販売の成功を左右するでしょう。

新築戸建て市場は確かに厳しい局面を迎えていますが、変化に適応し、新しい価値を創造する事業者にとっては、依然として大きな機会が存在します。市場環境を正確に把握し、顧客ニーズに真摯に向き合うことで、売れる新築戸建てを実現することは十分に可能なのです。