住宅会社・ハウスメーカーの差別化戦略。激化する競争を生き残る実践的な方法・対策

住宅市場が縮小する中、生き残りをかけた競争は激化の一途を辿っています。2024年の新設住宅着工戸数は前年比3.4%減でした。建築コストも上昇し、2024年4月からは働き方改革関連法の適用により人件費も上昇圧力がかかっています。この二重苦の中で収益を確保するには、もはや価格競争では限界があります。求められているのは、明確な差別化戦略です。

不動産DXの最前線から、住宅業界で今すぐ実践できる差別化の方法論を考えていきます。

目次

住宅会社・ハウスメーカーに差別化戦略が不可欠な理由

住宅業界は今、変革期を迎えています。2024年度の住宅着工戸数は79.2万戸と前年比3.4%減で、15年ぶりに80万戸を割りました。特に持ち家(注文住宅)や分譲住宅の件数が落ち込んでおり、市場縮小はトレンドです。

同質化が進む住宅市場と顧客ニーズの多様化

建築技術の標準化が進み、情報の透明性が高まった現在、各社の提供する住宅性能は均質化しています。その一方、顧客のニーズはかつてないほど多様化しています。共働き世帯の増加、テレワークの定着、環境意識の高まり、ライフスタイルの個性化など、住まいに求める価値観は細分化の一途です。

この同質化と多様化の同時進行という矛盾した状況こそが、差別化戦略を不可欠にしている理由です。もはや「良い家を建てる」だけでは選ばれません。顧客一人ひとりの価値観に寄り添い、その家族だけの物語を紡ぐことができる住宅会社だけが、競争を勝ち抜くことができるのです。

価格競争から脱却するための差別化の必要性

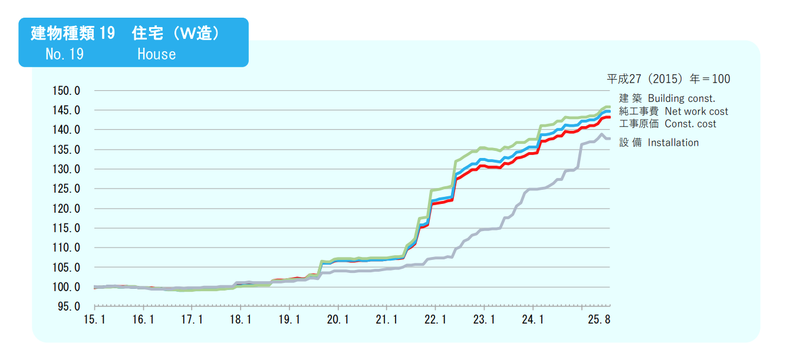

建築コストの上昇は住宅業界に大きな圧力をかけています。建設物価調査会のデータによると、2015年1月の住宅建設コストを100とした場合、2025年8月は143.2と、10年で140%以上上昇しています。つまり10年前までは3,000万円で建てていた物件が4,300万円ほどのコストに膨れ上がるということです。この状況下で価格競争に陥れば、利益率の低下は避けられません。

だからこそ、価格以外の価値を明確に訴求し、適正な価格で選ばれる戦略が求められています。差別化された価値を提供できる企業だけが、コスト上昇を適切に価格転嫁しながら、持続可能な経営を実現できるのです。

住宅会社が直面する競争環境と課題

住宅市場の縮小という大きな潮流の中で、住宅会社は複数の課題に同時に対応しなければなりません。現在の競争環境を構造的に理解し、各社が直面している具体的な課題を整理していきます。

求められる環境に配慮した住まいづくり

住宅業界の競争構造は大きく変化しています。注目すべきは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)普及率の格差です。環境省のデータによると、2023年度の新築戸建住宅におけるZEH化率は全体で27.6%でしたが、注文戸建住宅では40.2%、そのうちハウスメーカー単体では72.0%と高水準を記録しています(環境省「住宅脱炭素NAVI」)。地域工務店のZEH化率は依然として低位ですが、前年比7ポイントを超える伸びを見せており、急速にキャッチアップしています。

2025年4月からは省エネ基準適合が義務化されたこともあり、性能面での差別化は今後困難になるでしょう。だからこそ、性能以外の差別化要素を見出すことが重要になっています。

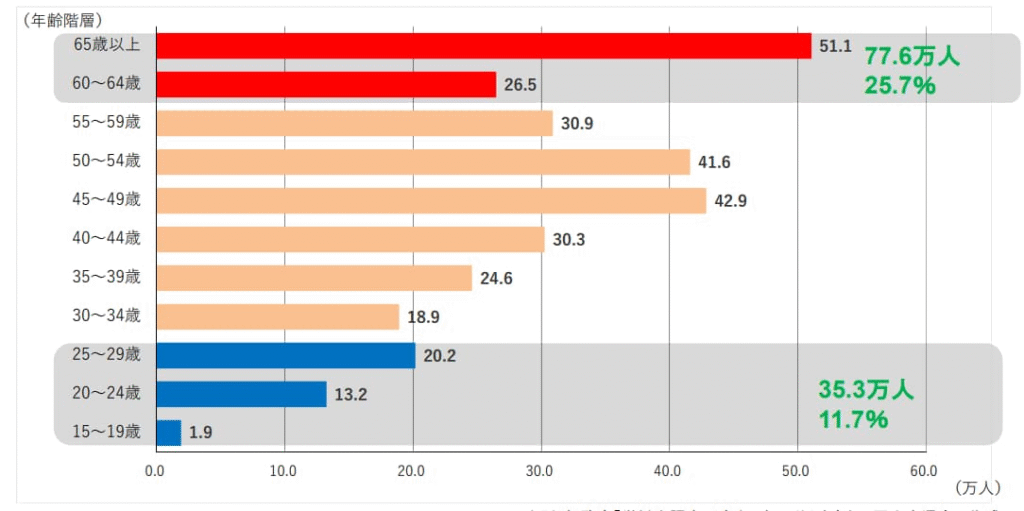

建築コスト上昇・人手不足がもたらす圧力

2024年4月から建設業に適用された働き方改革関連法は、業界に大きなインパクトを与えています。時間外労働の上限が原則として「月45時間・年間360時間」に設定され、現場では週休2日制の推進が求められています。国土交通省が2023年に公開した「建設業を巡る現状と課題」によると、建設業における29歳以下の従業員の割合はわずか11.7%にとどまり、若者の定着も大きな課題となっています。

労働時間の制限は工期の長期化に直結し、人員を増やせば労務費が嵩みます。令和6年の公共工事設計労務単価は全国全職種平均値23,600円と、前年度から5.9%増加しました(出展:みずほリサーチ&テクノロジーズ)。この厳しい環境下で生き残るには、高コスト体質を受け入れた上で、それを正当化できる付加価値を提供する必要があります。

顧客行動の変化:情報収集から比較検討までオンライン化

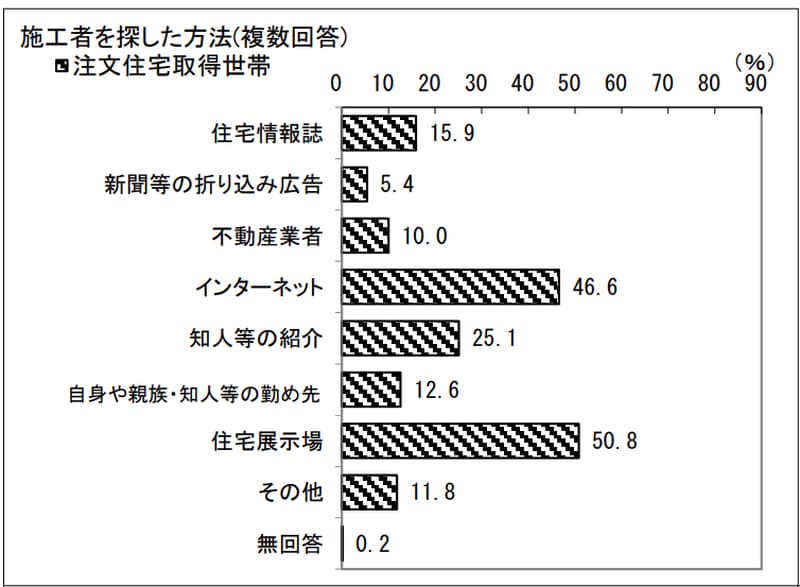

顧客の情報収集行動は劇的に変化しています。国土交通省の「令和6年度住宅市場動向調査」では、物件・施工者に関する情報収集方法について、「インターネットで」と選択した割合が直近で大きく増加していることが明らかになりました。

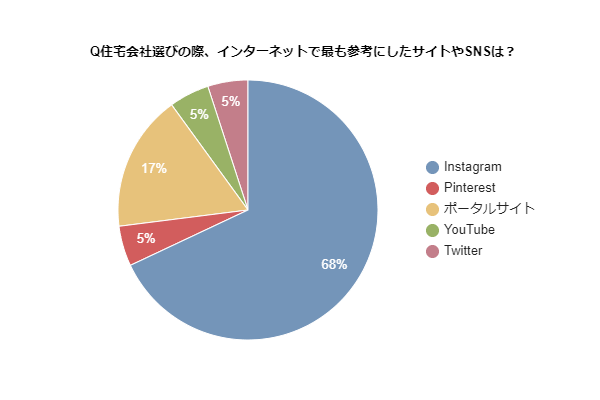

また、ゼロシードがコロナ禍で注文住宅を購入した674名を対象にした「コロナ禍における注文住宅の購買行動の変化を調査」によると、情報収集先にInstagramを挙げた方が約7割に達しました。Instagram利用者の年齢層を見ると、20〜30代の若年層が46%、40代以上が54%と、もはや若年層だけのツールではなくなっています。

ここから推察できるのは、顧客が住宅展示場に足を運ぶ前に、すでにオンライン上で候補を絞り込んでいるという事実です。オンラインでの存在感がなければ、比較検討の土俵にすら上がれない時代になっているのです。

差別化戦略の基本軸

差別化戦略を考える上で重要なのは、自社の強みを正しく認識し、それを顧客に明確に伝えることです。住宅会社が取り組むべき4つの基本的な差別化軸について解説します。

性能・品質による差別化

性能・品質は住宅の基本中の基本ですが、2025年4月からの省エネ基準適合義務化により、最低ラインが引き上げられました。基準をクリアするだけでは差別化になりません。真の差別化は、基準を大きく超える性能を実現し、それがもたらす具体的な価値を顧客に伝えることにあります。

省エネ・ZEH・耐震などの性能訴求

ZEHは2030年までに標準化が目指されていますが、現状では明確な差別化要素となり得ます。重要なのは、単に「ZEH対応」と謳うのではなく、それが顧客の生活にもたらす具体的なメリットを数値化して示すことです。「年間光熱費が◯◯万円削減」「CO2排出量が◯◯%削減」「災害時でも◯日間電力供給可能」といった具体的な訴求が効果的です。

耐震性能についても同様です。耐震等級3を取得するだけでなく、なぜそれが重要なのか、どのような技術で実現しているのか、万が一の際にどのように家族を守るのかを、ストーリーとして語ることが重要です。性能値だけでなく、その背景にある企業の思想や技術へのこだわりを伝えることで、単なるスペック競争から脱却できます。

デザイン・設計力による差別化

デザインは最も個性を出しやすい差別化要素です。顧客のライフスタイルや価値観を深く理解し、それを空間に落とし込む提案力が求められています。

ライフスタイルに合わせたプラン提案

テレワークの定着により、住宅に求められる機能は大きく変化しました。単なる「書斎」ではなく、ウェブ会議に適した防音性と背景、集中できる環境、そして仕事とプライベートを切り替えられる空間設計にニーズが高まっています。共働き世帯の増加により、家事動線の効率化や時短を実現する設備配置も重要な差別化ポイントです。

将来のライフステージ変化を見据えた可変性のある設計も評価されています。子育て期から夫婦二人の暮らし、そして介護が必要になる時期まで、長期的な視点で住み続けられる家づくりの提案は、総合的な価値提案につながります。

サービス・アフターサポートによる差別化

住宅は建てて終わりではありません。引き渡し後の長い付き合いこそが、顧客満足度を左右し、紹介やリピートにつながります。

保証制度・定期点検・リフォーム連携

保証期間の長さだけでなく、保証内容の充実も重要です。構造躯体だけでなく、設備機器や防水、シロアリ対策など、包括的な保証を提供することで、顧客にとって魅力的なアフターフォロー体制になります。定期点検の頻度や内容、点検後のフォロー体制も差別化要素です。

特に地域工務店にとっては、何かあったときにすぐに駆けつけられる距離感、顔の見える関係性、地域特有の気候や風土を理解した適切なメンテナンス提案など、大手にはできないサービスを提供できるでしょう。

ブランド・コンセプトによる差別化

最終的に顧客が選ぶ決め手となるのは、その会社への共感や信頼です。LIFULL HOME’Sの調査によると、注文住宅を建てた人が会社を選ぶ決め手として最も多かったのは「担当者との相性」(41.4%)でした。単なるスペックや価格ではなく、人と人とのつながりや企業の姿勢が重視されているのです。

地域性・企業理念・ストーリー発信

地域工務店の最大の強みは、その土地に根ざした歴史と実績です。何十年にもわたって地域の住まいを支えてきた実績、地域の気候風土を知り尽くした知見、地域のコミュニティとのつながりは、決して大手には真似できない価値です。創業からの歴史、代々受け継がれてきた職人技、地域貢献の取り組みなど、企業のストーリーを積極的に発信することで、顧客との感情的なつながりを構築できます。

企業理念やビジョンの明確化も重要です。「なぜこの事業をやっているのか」「どんな未来を創りたいのか」「どんな価値観を大切にしているのか」を言語化し、一貫して発信することで、同じ価値観を持つ顧客との出会いが生まれます。

顧客体験を高める差別化方法

差別化戦略を実際に顧客に届けるためには、顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)の設計が不可欠です。顧客が最初に情報に触れる瞬間から、家づくりのプロセス、そして引き渡し後の暮らしまで、一貫した価値提供が求められます。

体験型モデルハウス・完成見学会

従来のモデルハウスは、豪華な仕様の展示場として機能してきました。しかし、顧客が本当に知りたいのは「自分たちの暮らしがどう変わるか」です。実際の生活をイメージできる等身大のモデルハウスや、実際の建築事例を見学できる完成見学会の重要性が高まっています。

完成見学会では、単に建物を見せるだけでなく、施主の了承を得た上で、なぜこの間取りにしたのか、どのような暮らし方を想定しているのか、予算配分の考え方はどうだったのかなど、家づくりのプロセスそのものを共有することが効果的です。

デジタル体験の活用

コロナ禍を経て、オンラインでの顧客接点の重要性が格段に高まりました。オフラインでは得られない価値を提供することも、差別化としては有効な手段です。

VRモデルハウス・オンライン相談

VR技術を活用したモデルハウス見学は、時間や場所の制約を超えて、いつでもどこでも住宅を体験できるメリットがあります。特に、まだ具体的な検討段階にない潜在顧客に対して、気軽に接点を持つツールとして有効です。

オンライン相談は、初回の気軽な相談から詳細な打ち合わせまで、幅広く活用できます。特に共働き世帯にとって、夜間や週末に自宅から相談できることは大きなメリットです。画面共有機能を使って図面や資料を見せながら説明できるため、対面以上に効率的な打ち合わせも可能になります。

無人内見システムによる差別化

顧客の利便性を高める新しい仕組みとして、無人内見システムが注目されています。従来の見学会は営業担当者の同行が必須でしたが、それが顧客にとってプレッシャーになることもありました。働き方改革による人手不足や業務効率化の観点からも、無人内見は有効な差別化手段となっています。

「無人内見くん」で24時間いつでも見学可能

住宅・マンション・展示場・モデルハウスなどの内見を完全無人化できる「無人内見くん」は、予約受付から鍵の解錠、内見案内まで全てのプロセスを自動化するシステムです。スマートロックを活用し、営業スタッフの同行なしで24時間365日いつでも内見が可能になります。

従来は営業時間外や定休日には対応できなかった顧客接点を創出できるだけでなく、仕事の都合で平日日中に時間を取れない共働き世帯や、営業担当者に気を遣わずじっくりと家族だけで検討したい顧客にとっては、大きな付加価値になるでしょう。

実際の導入事例では、「導入半年で成約」「確度の薄い顧客から成約が生まれる」「2割以上の方が無人内見を利用」といった成果が報告されており、顧客満足度向上と営業効率化を両立できるツールとして評価されています。

営業効率と顧客満足度を両立させる仕組み

無人内見システムは顧客の利便性だけでなく、企業側の営業効率も大幅に向上させます。初回の見学に営業担当者が同行する必要がなくなるため、本当に興味を持った顧客にリソースを集中できます。人手不足が深刻化する建設業界において、限られた営業人員を最も効果的に活用する方法の一つです。

見学予約データや滞在時間、見学後のアンケート結果などを分析することで、顧客の関心度や興味のポイントを客観的に把握できます。次回の対面打ち合わせでは、より具体的で効率的な提案が可能になり、成約率の向上につながります。「無人内見くん」は1件からでも導入可能で、工事不要で現状回復もできるため、初期投資を抑えながら段階的に導入を進めることができます。

特許取得済みの独自技術を活用した高いセキュリティ対策により、入退室の記録や監視カメラとの連携も可能で、物件オーナー様にも安心してご利用いただけるシステムです。

差別化を支えるマーケティングと発信戦略

どれだけ優れた差別化戦略を持っていても、それが顧客に届かなければ意味がありません。差別化された価値を効果的に伝えるマーケティングと発信戦略について解説します。

ウェブサイト・SEOによる情報発信強化

自社のウェブサイトは、最も重要な情報発信基盤です。単に会社情報や施工事例を掲載するだけでなく、顧客が知りたい情報、例えば家づくりの進め方、予算の考え方、よくある質問への回答など、購買プロセスの各段階で必要な情報を網羅的に提供することが重要です。

SEO対策も欠かせません。「地域名 注文住宅」「地域名 工務店」といった基本的なキーワードだけでなく、「ZEH 補助金」「耐震等級3 費用」など、顧客が実際に検索するロングテールキーワードで上位表示を目指すことで、より具体的なニーズを持った見込み客を獲得できます。

SNS・動画活用でブランドを浸透させる

前記したように、住宅購入検討者の約7割がInstagramで情報収集を行っています。SNSは単なる広告媒体ではなく、企業の人柄や価値観を伝え、顧客との関係性を構築する場として活用すべきです。施工事例の美しい写真だけでなく、現場の様子、職人の仕事ぶり、スタッフの日常、お客様の声など、リアルな情報を発信することで、信頼感と親近感を醸成できます。

動画コンテンツも効果的です。YouTubeやTikTokを活用し、家づくりのプロセス、構造見学会の様子、住宅性能の解説、OB施主へのインタビューなど、様々なコンテンツを制作・配信することで、より深い理解と共感を生み出せます。

顧客データを活用したパーソナライズ提案

デジタル技術の進化により、顧客一人ひとりに最適化された情報提供が可能になっています。ウェブサイトの閲覧履歴、資料請求の内容、見学会への参加状況などのデータを分析することで、それぞれの顧客の関心事や検討段階を把握できます。

これらのデータに基づいて、メールマガジンやLINEでパーソナライズされた情報を提供することで、顧客のエンゲージメントを高めることができます。

例えば、ZEHに関するコンテンツを何度も閲覧している顧客には、ZEHの補助金情報や実際の光熱費削減事例を送る、耐震性能に関心を示している顧客には、構造見学会の案内を優先的に送るなど、個別最適化されたコミュニケーションが効果を発揮します。

まとめ:住宅業界の差別化

住宅業界を取り巻く環境は厳しさを増していますが、それは同時に、真に価値のある企業が選ばれる時代の到来を意味しています。

差別化戦略は一朝一夕に実現するものではありません。しかし、自社の強みを見極め、顧客の声に耳を傾け、一貫した価値提供を続けることで、必ず道は開けます。

市場が縮小する中でも成長し続ける企業は、明確な差別化戦略を持ち、それを愚直に実践している企業であることを念頭に、様々な施策を検討し実行していきましょう。