工務店の効果的な集客方法とは?オンライン・オフラインの有効施策を紹介

住宅着工棟数の減少が続く中、工務店にとって集客は経営の生命線となっています。顧客の情報収集行動はウェブ中心へと大きくシフトし、従来の手法だけでは競合との差別化が困難な時代を迎えました。

オンラインとオフラインを戦略的に組み合わせる工務店の集客手法について、最新のデータと具体的な施策を交えて解説します。

目次

工務店にとって「集客」が課題である理由

工務店・住宅業界を取り巻く環境は、かつてないほど厳しさを増しています。工務店にとって集客は生き残りをかけた最重要課題となっており、その背景には構造的な問題と顧客行動の変化という二つの大きな要因が存在します。

着工棟数減少と競争激化

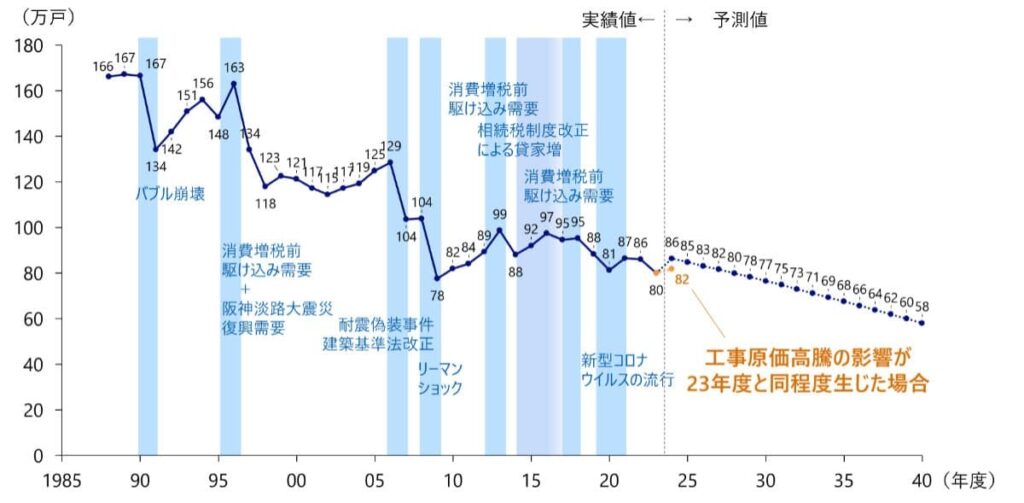

国土交通省の建築着工統計調査によると、2024年の新設住宅着工戸数は79万2,098戸で、前年比3.4%減となりました。これは2年連続の減少で、過去10年で最低水準です。

特に注目すべきは、注文住宅を含む持家の着工戸数です。2024年は持家が21万8132戸(前年比2.8%減)で3年連続の減少となり、直近15年では最小、統計開始以降でも1950年代後半に次ぐ低水準という危機的状況にあります。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの分析では「64年ぶりの歴史的な低水準」とも指摘されており、工務店が置かれた環境の厳しさが数字として明確に表れています。

野村総合研究所の予測では、2025年から2040年の15年間で新設住宅着工戸数が27万戸減少し、2025年度比で31.8%の減少が見込まれるとされています。市場そのものが縮小する中で、工務店同士の顧客獲得競争は激化の一途をたどっています。

顧客行動の変化

着工棟数の減少に追い打ちをかけるのが、顧客の情報収集行動の変化です。国土交通省の「住宅市場動向調査」が示すデータは、この変化を如実に物語っています。

物件・施工者に関する情報収集方法として「インターネット」を利用した割合は、注文住宅では平成29年の15.9%から令和3年には27.5%へ、分譲戸建では34.7%から53.0%へ、分譲マンションでは39.7%から58.6%へと、5年間で20ポイント近く上昇しました。

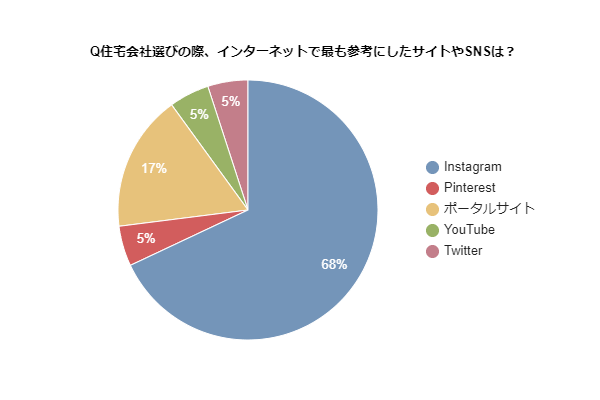

注目すべきは、SNSの影響力の高まりです。ゼロシードの調査では、コロナ禍で注文住宅を購入した人のうち68%がInstagramを利用して情報収集を行ったという結果でした。

住宅展示場への来場や知人の紹介といった従来の接点よりも先に、多くの顧客がウェブやSNSで工務店を知り、比較検討を行う時代になったのです。

工務店集客の基本プロセス

このような背景から、工務店の集客には、単純に広告を出せば良い。イベントを開催すれば良いという、単純な者ではなくなってきています。

まずは、工務店に限らず集客に重要なマーケティングのプロセスをおさらいしておきましょう。

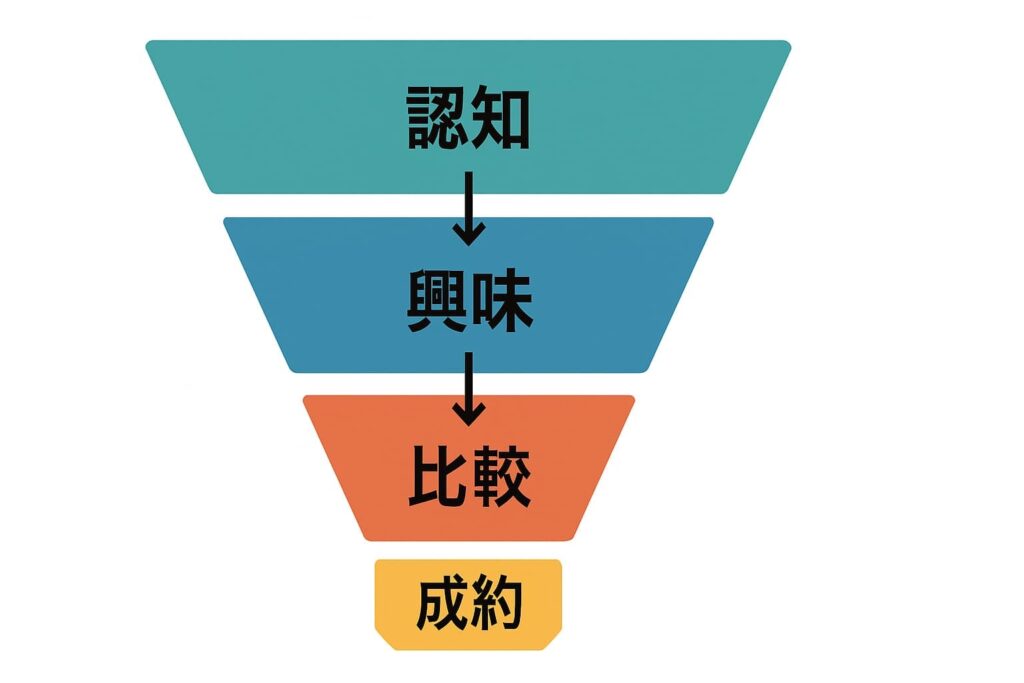

集客を「認知 → 興味 → 比較 → 成約」の流れで捉える

集客やそこから生まれる制約は、一般的に「認知」「興味」「比較」「成約」という4つのステップで構成されます。

これを「ファネル(漏斗)」と呼び、ファネルとは、見込み客が徐々に購入意欲を高めていく購買プロセスを段階的に示したものです。

認知段階では、顧客が工務店の存在を初めて知ります。SNSの投稿、ウェブ広告、チラシ、看板など、あらゆる接点が認知のきっかけとなります。ここで重要なのは「見つけてもらえる」状態を作ることです。

興味段階では、認知した工務店に対して「もっと知りたい」という気持ちが芽生えます。施工事例を見る、ブログ記事を読む、SNSをフォローするといった行動が生まれます。

比較段階に入ると、顧客は複数の工務店を具体的に比較検討します。資料請求、見学会への参加、問い合わせといったアクションが起こり、他社との差別化ポイントを明確に伝える必要があります。

最後の成約段階で、顧客は最終的な意思決定を行います。これらの各段階において、オンラインとオフラインの施策を適切に組み合わせることで、効率的な集客が実現します。

なかでも集客において重要となってくるのは、認知をいかに効率よく獲得していくかが重要です。先述したように、現在ではオンラインを活用した手法がスタンダードになっています。

オンライン集客の必須施策

顧客の情報収集行動がウェブ中心にシフトした今、オンライン集客は工務店にとって避けて通れないものになっています。そのなかでも必須となっている施策を紹介します。

自社サイトでの集客

自社サイトは、すべてのオンライン集客の受け皿となる最重要のデジタル資産です。どれだけSNSで認知を獲得しても、最終的に顧客が詳しい情報を求めて訪れるのは自社サイトだからです。

SEO(検索エンジン最適化)では、「地域名+工務店」「地域名+注文住宅」といった基本的なキーワードでの上位表示を目指します。加えて、「平屋 間取り」「自然素材 家づくり」「高気密高断熱 工務店」など、顧客のニーズに即した複合キーワードでの対策も重要です。

技術的な側面では、スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)は必須条件です。住宅検討者の多くがスマートフォンで情報収集を行っているため、モバイルでの閲覧体験が悪いサイトは致命的です。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、自社サイトや自社で運用しているメディア上で有益な情報を発信することで顧客との信頼関係を構築し、集客につなげる手法です。当然SEO施策としても効果があります。工務店にとって特に効果的なのが、施工事例とブログ記事の2つです。

施工事例は、工務店の実力を最も直接的に伝えるコンテンツです。外観・内装の写真はもちろん、間取り図、使用した素材、こだわりポイント、施工期間、おおよその費用感などを詳しく掲載することで、顧客は自分の理想の家づくりをイメージしやすくなります。

ブログでは、「失敗しない土地の選び方」「工務店とハウスメーカーの違い」「住宅ローンの基礎知識」など、家づくりに関する疑問や不安に答えるコンテンツが有効です。こうした情報提供を通じて、専門家としての信頼性を高められます。

SNS活用(Instagram・YouTube・TikTok)

SNSは、工務店の世界観や人柄を伝え、顧客との距離を縮めるメディアです。それぞれのプラットフォームには特性があり、使い分けが重要になります。

Instagramは、視覚的な訴求力に優れたSNSです。Instagramの国内ユーザー数は6,600万人(2024年時点)とされており、特に20代から40代の住宅検討層に広く利用されています。施工事例の写真、ビフォーアフター、インテリアコーディネート、現場の様子などを投稿することで、工務店の世界観を視覚的に伝えられます。

YouTubeは、映像・動画によってより深い情報の発信に適しています。ルームツアー動画、構造見学会の様子、家づくりの知識解説、施主インタビューなど、長尺のコンテンツで工務店の姿勢や価値観を丁寧に伝えることができます。視聴者は動画を通じて、担当者の人柄や会社の雰囲気を感じ取り、信頼感を抱きます。

TikTokは、若年層へのアプローチに効果的です。短時間で印象的なメッセージを伝えるショート動画の形式は、間取りのアイデア、収納の工夫、DIYのヒントなど、気軽に楽しめるコンテンツと相性が良く、新しい顧客層との接点を作ることができます。

リスティング広告・MEO(Googleビジネスプロフィール)

リスティング広告は、検索エンジンの検索結果に表示される広告で、顕在化したニーズを持つ顧客に直接アプローチできます。「地域名+工務店」「地域名+注文住宅」で検索している人は、まさに今、工務店を探している可能性が高いため、クリック単価は高めでも費用対効果が見込めます。

MEO(Map Engine Optimization、マップエンジン最適化)は、Googleマップでの上位表示を目指す施策です。Googleビジネスプロフィールに正確な情報を登録し、写真を充実させ、口コミへの返信を丁寧に行うことで、地域での検索時に表示されやすくなります。「近くの工務店」といった検索が増えている現代において、MEO対策は地域密着型の工務店にとって極めて重要です。

オフライン集客の強みと再評価

オンライン施策の重要性が高まる中でも、オフライン施策ならではの強みも見直されています。実際に足を運び、五感で体験することでしか得られない価値があるからです。

完成見学会・モデルハウス見学会

完成見学会は、工務店の実力を直接的に伝える場です。写真では分からない空間の広がり、素材の質感、動線の快適さなどを体感できるため、顧客の購買意欲を大きく高めます。特に、実際に住む施主の了承を得て行う完成見学会は、リアルな生活感があり、「自分もこんな家に住みたい」という具体的なイメージを抱かせます。

見学会を成功させるポイントは、事前のウェブ告知とSNS発信です。Instagramやホームページで見どころを予告し、当日の様子をライブ配信するなど、オンラインとオフラインを連動させることで、来場者数を最大化できます。

地域密着型イベント

家づくりセミナーや資金計画相談会などのイベントは、顧客との関係性を深める貴重な機会です。「失敗しない土地の選び方」「住宅ローンの賢い組み方」「省エネ住宅のメリット」といったテーマで専門的な知識を提供することで、信頼感が生まれます。

地域を限定したターゲティングでは、ポスティングやチラシも依然として効果を発揮します。施工現場の看板は、通行する地域住民に対して自然に認知を広げるツールです。ただし、QRコードを掲載してウェブサイトへ誘導したり、限定特典をつけたりするなど、オンラインとの連動を意識することで、反応率を高められます。

差別化・ブランディングで集客効果を高める

どれだけ施策を打っても、競合との違いが伝わらなければ選ばれません。差別化とブランディングは、集客効果を最大化するための土台となります。

自社の強みを言語化して訴求する

工務店が差別化できるポイントは、主に価格、デザイン、性能の3つの軸があります。デザイン面では、モダン、和風、北欧風、カフェスタイルなど、特定のテイストに特化することで、そのデザインを求める顧客から強く支持されます。「何でもできます」よりも、「このスタイルなら誰にも負けません」という尖った強みの方が、顧客の記憶に残ります。

性能面では、高気密高断熱、耐震性能、省エネ性能、自然素材の使用など、技術的な強みをアピールします。ただし、専門用語ばかりの説明では、顧客には響きません。例えば、「高気密高断熱」という専門用語を、「冬は暖かく、夏は涼しく、一年中快適に過ごせる家」と言い換えるだけで、顧客の理解度は格段に上がります。

ターゲットとする顧客像(ペルソナ)を明確に設定し、その人に向けて語りかけるように情報を発信することが重要です。すべての人に好かれようとすると、結局誰にも刺さらないメッセージになります。

体験価値を高める新しい集客・接客手法

テクノロジーの進化により、従来は不可能だった体験価値の提供が可能になっています。新しい手法を取り入れることで、競合との差別化を図ることができるでしょう。

デジタル技術を活用した見学体験

顧客の時間的・物理的制約を解消し、より多くの接点を作るために、デジタル技術の活用が進んでいます。

VR・動画・オンライン相談

VR(仮想現実)技術を使えば、遠方の顧客や忙しい顧客でも、自宅にいながらモデルハウスを体験できます。360度カメラで撮影したバーチャルツアーは、実際に訪れるのと近い感覚で空間を把握できるため、事前の興味喚起や絞り込みに有効です。

動画コンテンツでは、施工事例のルームツアー、家づくりの流れの解説、施主インタビューなどを配信します。特に、施工中の様子を定点カメラで記録して早送りで見せる「タイムラプス動画」は、家づくりのプロセスを視覚的に伝え、信頼感を醸成します。

オンライン相談は、ZoomやGoogle Meetなどを使って、顔を見ながら打ち合わせを行うサービスです。初回相談のハードルを下げ、遠方の顧客ともコミュニケーションを取りやすくなります。

無人内見システムによる集客効率化

近年、住宅・不動産業界で急速に普及している無人内見システムは、工務店のモデルハウスや完成物件の見学においても大きな効果があります。顧客自らがスマートフォンで見学を予約し、現地でスマートロックを解錠して自由に見学できるこの仕組みは、従来の物件見学・内見とは異なった価値を提供します。

無人内見のメリットは、営業スタッフの立ち会いが不要なため、顧客が気兼ねなく、自分のペースでじっくりと見学できる点です。「営業されるのが苦手」「まだ検討初期段階だから気軽に見たいだけ」という顧客も、無人内見なら心理的ハードルが低く、気軽に訪れることができます。営業時間外や定休日にも見学可能になるため、平日の夜や早朝、休日など、顧客の都合に合わせた柔軟な対応が実現し、来場機会が大幅に増えます。

工務店側にとっても、人件費の削減や営業効率の向上といったメリットがあります。遠方の物件への移動時間や案内工数を削減でき、営業スタッフは内見後のフォローアップや商談といった、より成約に直結する業務に時間を集中できるようになります。

「無人内見くん」で24時間予約・内見体験を実現

こうした無人内見を実現するサービスとして、多くの住宅・不動産企業に導入されているのが「無人内見くん」です。大手から地域密着型まで幅広い企業が採用いただいています。

「無人内見くん」の特徴は、予約受付から鍵の解錠、内見案内まで、すべてのプロセスを自動化している点にあります。顧客はウェブサイトから好きな時間に見学予約を入れ、当日は現地でスマートロックを解錠して自由に見学します。24時間365日、いつでも内見が可能なため、忙しい共働き世帯や、遠方からの検討者にとって大きな魅力となっています。

導入のハードルが低いことも大きな特徴です。大規模な準備は不要で、1件からでも導入可能。取り付けに工事は一切必要なく、現状回復も可能です。初回設置は専用スタッフが対応するため、技術的な不安もありません。

実際の成果も出ています。導入半年で成約が生まれ、「業務効率化と顧客ニーズに無人内見が効果を発揮した」という事例があります。

「確度の薄い顧客から成約が生まれる」という、通常の物件案内とは違った効果が現れており、京阪不動産では「遠方の戸建物件が無人内見で成約」し、利用者の2割以上が無人内見を選択するなど、顧客からのニーズが高いことも実証されています。

無人内見は、「まずは気軽に見てみたい」という検討初期層へのアプローチを可能にし、これまで取りこぼしていた営業時間外の顧客との接点を創ります。コロナ禍以降、非対面・非接触のニーズが高まったこともあり、無人内見の需要は今後増えていくと予想されます。

入居後の満足度向上と口コミ拡散

集客の最も強力な武器は、既存顧客からの紹介と口コミです。満足した顧客は、自然と周囲に良い評判を広めてくれます。

そのためには、入居前からの顧客満足度向上が重要です。施工中の進捗をこまめに報告し、完成前に内覧会を開催して期待を高めるといった取り組みが有効です。引き渡し時には、丁寧な説明とアフターフォローの約束を伝え、安心感を与えます。

入居後も、定期点検や季節ごとのメンテナンスアドバイスを欠かさず行うことで、長期的な信頼関係を築けます。満足度の高い顧客には、Googleレビューやホームページでの施主インタビューへの協力を依頼します。こうした口コミは、新規顧客にとって最も信頼性の高い情報源となり、次の集客につながるのです。