ただの「鍵管理」じゃない!賢く施錠管理して業務効率化

不動産業界は社内外で多数の鍵を取り扱う必要があります。管理物件や社内のキャビネット、会議室やロッカーなどありとあらゆるところに施錠が行なわれています。

施錠管理は何かトラブルが起こってから対策を考えるのではなく、トラブルになる前に予防することが業務効率化とセキュリティの観点から重要です。

例えば、ある中規模不動産会社では1日に50以上の鍵を扱い、その管理ミスで年間100万円以上のコストが発生したこともあったようです。

現在多く使われている施錠管理方法と、施錠管理を考えるときに注意したいポイントなど解説していきます。

5種類もある!?「鍵」の種類をすべて把握していますか?

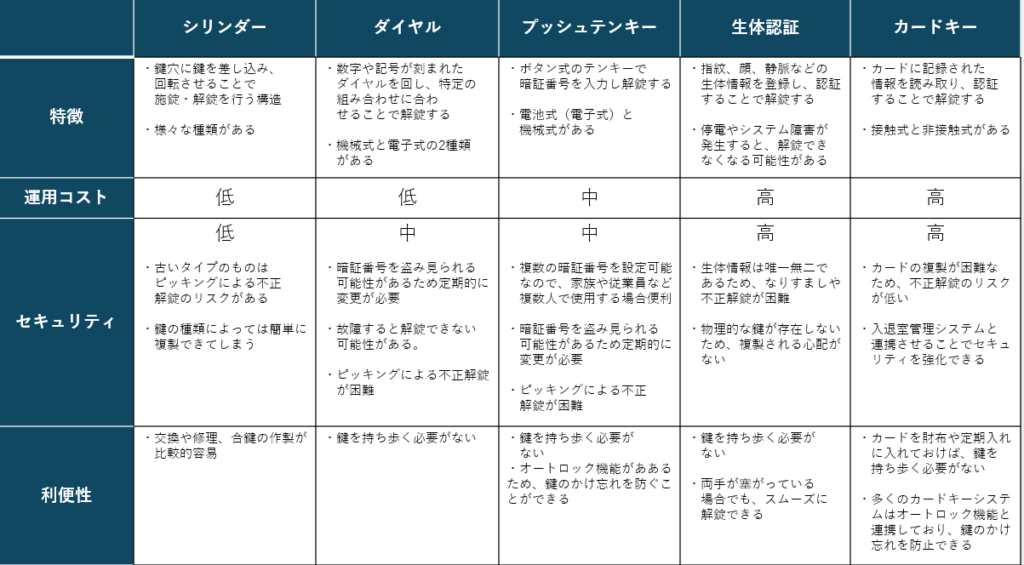

は様々なところに使われています。不動産会社で考えると、個人のロッカーやデスクの引き出し、社内で管理物件の鍵を保管している場合は、物件の鍵を保管する金庫などもあるでしょう。具体的には以下のような種類があります。

シリンダータイプ

2025-02-28

ただの「鍵管理」じゃない!賢く施錠管理して業務効率化

不動産業界は社内外で多数の鍵を取り扱う必要があります。管理物件や社内のキャビネット、会議室やロッカーなどありとあらゆるところに施錠が行なわれています。施錠管理は何かトラブルが起こってから対策を考えるのではなく、トラブルになる前に予防することが業務効率化とセキュリティの観点から重要です。

例えば、ある中規模不動産会社では1日に50以上の鍵を扱い、その管理ミスで年間100万円以上のコストが発生したこともあったようです。

現在多く使われている施錠管理方法と、施錠管理を考えるときに注意したいポイントなど解説していきます。

5種類もある!?「鍵」の種類をすべて把握していますか?

鍵は様々なところに使われています。不動産会社で考えると、個人のロッカーやデスクの引き出し、社内で管理物件の鍵を保管している場合は、物件の鍵を保管する金庫などもあるでしょう。具体的には以下のような種類があります。

シリンダータイプ

鍵を差し込んで回して施錠します。一般的なタイプの鍵なので、ロッカーや家の玄関扉などでもよく使われます。

鍵を紛失すると開けられなくなることがあるので、スペアキーを用意しておくのがおすすめです。

ダイヤルタイプ

ダイヤルを回して数字を揃えると開錠できる鍵のことです。決められた暗証番号で開けられるため、開錠のために鍵を持ち歩く必要がありません。

そのため紛失のリスクが少ないというメリットがある一方、暗証番号を盗み見されたりする可能性があるため、定期的に番号を変更する必要があります。

プッシュテンキータイプ

設定した番号を数字キーで打って開錠するタイプで、ダイヤルタイプよりも簡単に開錠ができます。

しかしボタンの位置で番号がわかってしまうこともあるので、導入の際はパネル上で番号位置がランダムで変わるタイプも検討すると良いでしょう。

生体認証タイプ

指紋や静脈といった身体の一部を鍵にするものです。指紋や静脈の複製は難しく、盗難もされないため、高いセキュリティが魅力となります。

指紋以外にも、虹彩の濃度で本人確認する虹彩認証などもあります。

カードキー

商業施設やホテルでよく使われているタイプです。カードを挿すかタッチして開錠します。

鍵の管理でよくある3つのトラブル

自分のデスクの鍵など開ける人が限られている場合、鍵は比較的管理しやすいでしょう。しかし管理物件の鍵など複数人が利用する鍵の場合、気を付けて鍵管理を行っていてもトラブルが起こってしまうことがあります。

鍵管理で起こってしまう、トラブルについて考えてみましょう。

鍵の紛失・盗難

複数人が鍵を使ったり戻したりしているうちに、鍵の紛失が起こることがあります。

鍵の管理表などしっかり記録していれば、誰がどこでなくしたのか把握でき、対策することができます。しかし管理がずさんで、まったく見当がつかない場合は鍵の交換が必要となります。

また管理会社であれば、仲介業者やその他関係業者も事務所に出入りすると考えられます。盗難の可能性も考える必要があるでしょう。

ある不動産管理会社では管理物件の鍵を紛失し、再発行と錠交換で1件あたり2万円のコストが発生したそうです。1件だけであれば2万円の損失で済みますが、結局年間5件も鍵の紛失が起こり10万円の損失になってしまったといいます。

鍵の閉め忘れ

どんなにスタッフに注意を呼びかけ、各スタッフが気を付けていても鍵の閉め忘れは起こりえます。鍵の閉め忘れにより重要な書類の盗難のリスクや、管理物件の鍵の閉め忘れの場合、室内のトラブルにもなりかねません。

C社では閉め忘れが原因で書類が盗まれ、顧客情報漏洩で50万円の賠償金を支払った事例もあるそうです。

鍵当番・鍵管理者のストレス

鍵の管理方法として、社内の管理職以上の方が管理するというケースもあるでしょう。このような管理法だと最後のスタッフが帰宅するまで帰れないため、管理職者の業務負担や長時間労働に繋がります。また、やむを得ず他のスタッフに鍵を預けた際にトラブルが生じてしまうというケースもあるようです。

ある都内の不動産会社では管理者が鍵対応で毎日1時間残業を行い、年間240時間の超過勤務で人件費が30万円増加したケースもあります。

安全な施錠管理のために取り入れるべき鍵の管理方法

鍵の管理がしっかりできていないと、様々なトラブルに繋がることが分かりました。

鍵の紛失や閉め忘れが起こるとその対応などで業務に差支えが出てしまい、業務負担がかかります。このようなことが起こらないように、行うべき鍵の管理方法について紹介します。

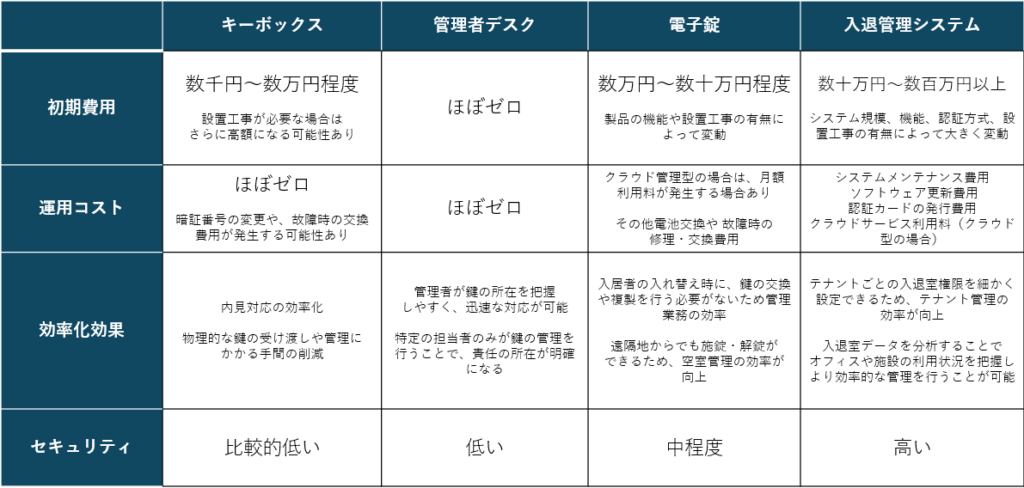

キーボックス

キーボックスは、鍵を入れるための専用の箱で大きさや収容できる鍵の数などいろいろな種類があります。

キーボックス自体にも暗証番号やシリンダーキーで鍵をかけられるようになっているものが一般的です。

メリット

キーボックスのメリットは、鍵の量に合わせてサイズを選べることです。また、コンパクトで購入すればすぐに導入できます。コストをかけずに鍵の管理をしたい場合におすすめの方法です。

利用方法の例として、小さいサイズのキーボックスを複数購入すれば、管理物件へ取り付け、部屋ごとに鍵を保管することが可能です。現在この現地へキーボックスを設置して鍵を保管する方法は、物件鍵の管理方法として最も利用されている方法です。

また大きいサイズのキーボックスは鍵をまとめて一覧にできるので、社員の各デスクの鍵や社内金庫の鍵など一元管理したい場合にも適しています。

デメリット

キーボックスは、暗証番号やキーボックスの鍵を手に入れてしまえば誰でも開けることができます。そのため盗難のリスク対策として定期的に暗証番号を変えたりする必要があります。

管理物件で部屋ごとにキーボックスを設置した場合、すべてのキーボックスの暗証番号を変更するのは時間がかかります。

また社内の鍵管理をキーボックスで行っていた場合、キーボックスの鍵を持っている管理者が不在時に鍵が取り出せなかったり、鍵を戻さないままにしてしまう人がいるかもしれません。

キーボックスを利用していても、セキュリティ面を考慮して鍵管理を行うことが重要です。

管理者のデスク

中小企業や小さめの店舗でよく使われている方法が管理者のデスクで鍵を管理する方法です。

管理者自身が持ち歩く場合もありますが、デスクの引き出しを定位置にして、管理者が不在でも使えるようにしていることも多くあります。

メリット

鍵を管理者のデスクで保管していれば、管理者が鍵の責任者となるため持ち出し者や鍵の場所も管理しやすくなります。鍵の持ち出しはすべて管理者を通じて行うようにすれば、持ち出し者がわからないままになってしまうこともありません。

鍵を管理するためのシステムや備品は不要なので、コストがかからない点もメリットです。

デメリット

管理者のデスクで管理している場合、セキュリティ面で懸念があります。

管理者がしっかり鍵の持ち出しを把握していれば問題ありませんが、不在の時に自由に鍵を持ち出ししていると、最後に誰が使ったのか把握できず返却し忘れたり、紛失したりしても気がつかないかもしれません。

電子錠

電子錠とは、電動で施錠と開錠ができる鍵のことです。金属製の鍵を使うのではなく、カードや暗証番号、指紋認証といった方法で開閉をおこないます。

メリット

電子錠のメリットは、鍵を持っていなくても自由に施錠と開錠ができることです。 また、シリンダータイプの鍵だと紛失や盗難があった場合、新しく作り直すといった対策が必要となります。電子錠であれば、鍵を作る必要もなく紛失や盗難もありません。オートロックなので鍵を閉め忘れる心配もなくなるでしょう。

デメリット

電子錠は電池で動いているため、電池が切れると使えなくなってしまいます。

多くの電子錠には、電池残量が少なくなった時に電池交換を知らせる機能がついているので、電池残量を管理し適宜交換する必要があります。

また暗証番号が第三者に漏れてしまえば開錠されてしまうリスクがあります。リスク対策のためには定期的に暗証番号を変更したり、ランダム表示設定などの機能を活用することが大切です。

もっと業務効率したい人必見!入退室管理システムとは

入退室管理システムとは、ドアの施錠や解錠をする際、従来型の錠を使うのではなく、スマホやカードなどをリーダーにかざして行えるようにしたシステムのことです。

「スマートロック」とも呼ばれており、IoTという言葉が聞かれるようになった2015年頃から国内で製品が販売されるようになりました。

社員証をオフィスの鍵にしたり、入退室ログを勤怠システムへ活用したり、といったことができるオフィス向けの入退室管理システムも多く、導入企業が増えてきています。

入退管理システムのメリット

セキュリティの強化

入退管理システムの多くは従業員ごとに権限のレベルを設定し、入室できる人やエリアを制限する機能が備わっています。また製品によってはインターネット環境があれば遠隔での操作も可能です。システムで解錠・施錠の管理ができるため鍵の管理も不要になり、鍵の紛失や複製・悪用のリスクもなくなります。

労働時間の正確な把握

入退室の記録を勤怠管理に活用できるという点も大きなメリットです。近年働き方改革が進む中、「労働安全衛生法」の改正に伴い、企業は「客観的方法による労働時間把握の義務化」が必要となりました。入退室管理システムを導入することで、従来型のタイムカードで勤怠管理を行なうよりも、効率的かつ正確にエビデンスを取ることができるようになります。

安否確認の効率化

万が一のトラブルや災害の発生時に「いつ」「誰が」「どこ」にいるかを確認したい場合も入退室管理システムがあれば、すぐに把握することが可能です。遠隔で安全かつ迅速に従業員の所在を確認できるため、トラブルや災害による被害も最小限に抑えることができます。

予約管理

予約管理も備わっている入退管理システムを管理物件に導入した場合、内見業務の省人化・無人化が可能になります。鍵の物理的な管理・受け渡しが不要であるため、スタッフによる事務作業の負担を軽減、人件費やヒューマンエラーによるトラブルを減らすことからコワーキングスペースやフィットネスジムなどの分野では既に活用が進んでいます。

入退管理システムのデメリット

様々なメリットのある入退管理システムですが、懸念点もしっかり理解する必要があります。導入するときに気を付けたい、入退管理システムのデメリットについて紹介します。

電池切れやシステムトラブル

電池で動くスマートロックの場合、電池が切れると正常に動作できません。充電タイプも充電が切れると利用できなくなるため、このようなスマートロックでは電池や充電が切れないよう定期的にメンテナンスを行う必要があります。

また、カードリーダーやスマートロックのシステムトラブルが起こると、鍵の開閉に支障が出ます。スマートロックが機能しないと鍵の締め出しで業務がストップするリスクもあるため、緊急時にしっかりサポートしてくれるメーカーを選ぶことが重要です。

導入・運用コスト

入退管理システムの導入には「初期費用」や「月額利用料」といった運用コストがかかります。もちろん利用するスマートロックの種類によって費用は様々です。両面テープなどで後付けするタイプであれば、初期費用がかからない場合もあります。

またスマートロックは専用の電子機器を使っているため、長年活用しているとシステム上どうしても動作不良を起こしてしまうリスクがあります。買取型のスマートロックでは、そのような経年劣化で、買い替え等のコストがかかることがあるため導入の際はどのような場面で利用するのか、予算等しっかり決めて検討する必要があります。

導入のポイント!失敗しないための入退管理システム比較方法

ドア種類の確認

ドアは引き戸や開き戸だけでなく、自動扉やガラス扉といったさまざまな種類があります。スマートロックは設置方式によって取り付けられるドアの種類が異なるため、自社が設置したいと思っているドアに対応しているかが重要なポイントです。

賃貸物件では、両面テープなどで固定する後付けタイプのスマートロックが人気となっています。取り外しも簡単で、原状回復義務を果たしやすいため、将来的な退去を見据えたシーンにも役立ちます。

オーナーによっては、工事込みで錠前交換タイプの製品の導入も許可が下りるケースがあります。しかし、錠前交換は専門業者が対応する必要があり、費用が発生します。

認証方法

スマートロックの承認方法には様々な方法があります。

- ICカード認証:ICカードをカードリーダーにかざし、カードに内蔵されたチップの情報を読み取る方法。手持ちの入館証や社員証、交通系ICカードを活用できる

- スマートフォン認証:個人または社用スマートフォンに専用アプリをインストールし、アプリの画面をタップして解錠する

- 暗号認証:昔から使われる認証方法で、テンキーに暗証番号を入力して解錠する

- 生体認証:顔や声、静脈や指紋といった身体的特徴で解錠する方法

ICカードやスマートフォンによる認証は手持ちのカード・端末を使うことができ、既存ユーザーなら新規で発行する必要がありません。暗号認証であれば解錠に物理鍵やICカードが不要ですが、番号を知っていれば誰でも解錠できてしまうというデメリットもあります。

利用シーンなどに合わせ、どの承認方法が自社に向いているか検討することが大切です。

機能の充実

先述したように、入退管理システムには入退室ログを取得できるものや、予約管理機能の備わったものがあります。

入退室ログを取得できるシステムの場合、「いつ・誰が・どこに入退室したか」のログをデータとして保存できるためトラブル時の状況把握に利用することができ、防犯やセキュリティの強化に繋がります。また勤怠管理システムと連携できれば、入退室ログを出退勤情報としても利用することができるため、人事・労務担当者の業務効率化に直結するでしょう。

予約管理機能の付いたシステムの場合は、社内で会議室の予約と連携させたり、管理物件のスマートロックと紐づけて内見予約システムとして活用することができます。

サポート体制

スマートロックが正常に機能しなくなると、社内全体に大きな影響が出ます。トラブル時に電話や駆けつけ対応をしてくれるなど、手厚いサポート体制があるかどうかも大事なチェックポイントです。

耐用年数

スマートロックには耐用年数があります。耐用年数が長いスマートロックを選ぶことで、保守費用やメンテナンスの手間を抑えられます。

錠前メーカーである日本ロック工業会が定める電気錠の耐用年数は「7年」となっています。しかし、スマートロックメーカーが定める保証期間やバッテリーの寿命は7年とは限らないため、導入前に確認しておきましょう。

まとめ

鍵の主な種類から鍵の管理方法について解説しました。施錠管理を怠ると様々なトラブルが発生し、業務がストップしてしまったり、余計な業務が増えてしまうことが分かりました。

しっかりと管理しているつもりでも、鍵がなくなる可能性はゼロではありません。管理コストや、紛失・鍵の閉め忘れなどのトラブル時のリスク軽減が期待される電子錠やスマートロックは、今後普及していくと考えられます。

鍵管理をラクにして、業務効率を上げるには「無人内見くん」がおすすめ!

ショウタイム24株式会社の「無人内見くん」は、24時間無人内見化ができる内見システムです。「無人内見くん」は24時間内見を無人化内見対応の営業工数をゼロにできます!

・内見の同行に1日何時間もかかっている

・内見同行出来る営業担当者がいない

・内見を無人化出来るシステムを探したが自社の物件では対応できないと言われた

・営業時間外の内見の申し込みに対応できずお客様を逃してしまう

こんな内見対応に関する悩みををワンストップで解決します!

「無人内見くん」が選ばれる理由!

1. 内見対応作業すべてを無人で完結!

2. 1件からの導入が可能!

3. あらゆる不動産物件に対応特許取得の安心システム

内見業務を効率化したい企業様、ぜひお問い合わせください。