「不動産DXって何をやればいいの?」不動産でDXすべき業務を全解説!

近年、多くの業界や企業がIT化やデジタル技術を駆使した「DX(デジタルトランスフォーメーション)」に取り組んでいます。

もちろん、不動産業界も例外ではありません。DX導入の遅れは今後、企業の競争力や優位性を確立できない事態を招くと言われているものの、不動産業界は他業界と比べ、DX化が遅れているといわれています。

なぜ不動産業界のDX化が遅れているのか、対策しない場合の問題点と、どのようにDX化を進めていけばいいのか解説します。

不動産業界におけるDXとは?なぜ必要なのか

よく耳にする「不動産DX」という言葉ですが、そもそも「不動産DX」とはどういった意味なのでしょうか? 改めて「不動産DX」の意味と、なぜここまで重要視されているのか考えてみましょう。

不動産DXとは「不動産業界の業務のあり方を変えること」

まず、「DX」とは、「デジタルトランスフォーメーション」を略したものです。

デジタルテクノロジーを活用して業務プロセスを改善させたり、ビジネスモデルそのものを変革させ、競争力の優先性を確立させるという意味があります。

つまり不動産業における「DX」とは、不動産に関わる業務をデジタル技術によって自動化、効率化し、ビジネスの形態を大きく変えたり、新たなサービスを生み出したりすることと言えるでしょう。

そしてここで注意したいのは、ただITツールを導入しただけでは「DX」とは言えないということです。

「DX」においてデジタル技術は単なる手段、道具にすぎません。 ITツールを使って業務のプロセスを改善したり、新たなサービスを開発したりといった根本的な改革が求められます。

さらに、その結果として売上を拡大する、顧客満足度を向上させる、新たな市場を開拓するといった大きな目的を達成するところまで含めて「DX」と言います。

なぜ不動産業界にDXが必要なのか

「不動産DX」の意味について理解することができました。では、不動産業界でDX化が必要と言われている背景には、どのような問題があるのでしょうか。

人手不足

ただでさえ労働人口の減少が懸念される近年、不動産業界の人手不足は深刻化しています。

そんな中、不動産DXを進めるためには「DX推進人材の確保」が必要です。

たとえばエンジニアやプログラマーなどの技術職の人材、マネジメントを行う人材などです。またサービスや業務の把握なども必要になります。そしてサービスや業務の把握にはOJT(実地研修)が必要となります。

こういった人材は新たに雇用するのではなく、社内の人間でまかなえることが理想的です。

しかし現実は社内にそのような技術を持った人材がいることは少なく、また一から育てる時間もないといった企業が多いでしょう。

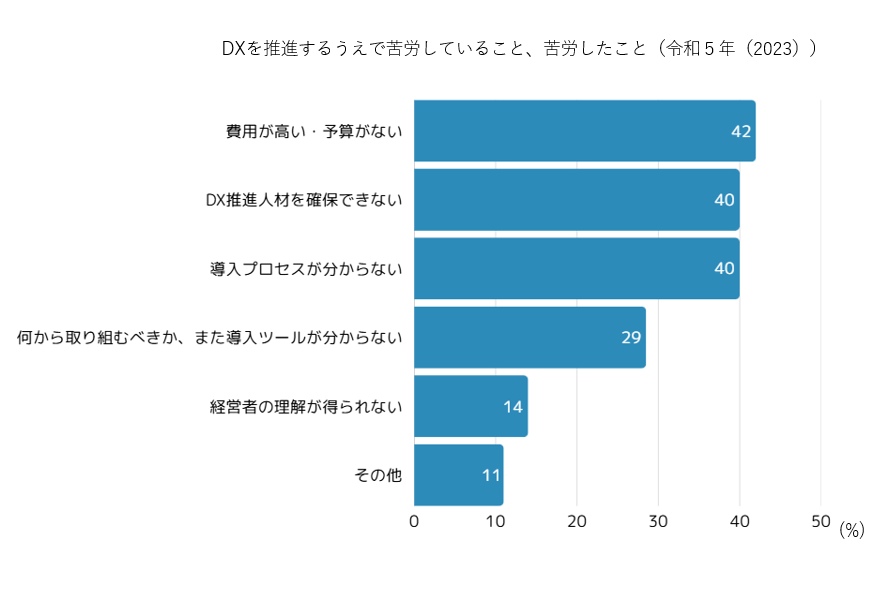

DX推進の過程で苦労したこととして「DX推進人材の確保」は、費用・予算とほぼ同じくらいの割合となっています。

DXを推進する人材が不足したまま計画を進めてしまうと、戦略策定の遅延や、計画倒れのリスクを高めます。

せっかく予算などを捻出してシステムを導入しても、使いこなせる人がいないと意味がありません。

実際に、都内に3店舗を展開するある不動産会社では店舗間の物件、顧客管理をスムーズにするため50万かけて顧客管理のシステムを導入しましたが、従業員に専門スキルを持った人がおらず、研修も十分にできなかったため誰も使いこなせないという状況になってしまいました。

結局半年でシステムの解約になり、初期費用50万円と月額料金3万円×6か月分の損失となった例もあります。

このように不動産DXを進めるためには「DX推進人材の確保」が必須となります。

しかし社内研修などで人材を育成するには時間がかかるでしょう。多くの企業がこの人材の育成を飛ばしてDX化を進めてしまいがちですが、確実に業務効率化を実現するためにはDX推進人材育成という土台作りは重要です。

デジタル化の遅れ

コロナ禍を経てテレワークやweb会議を利用する企業が増えましたが、不動産業界ではいまだに書類作成が手書きで行われていたり来客対応や内見対応は対面式が多い状態です。

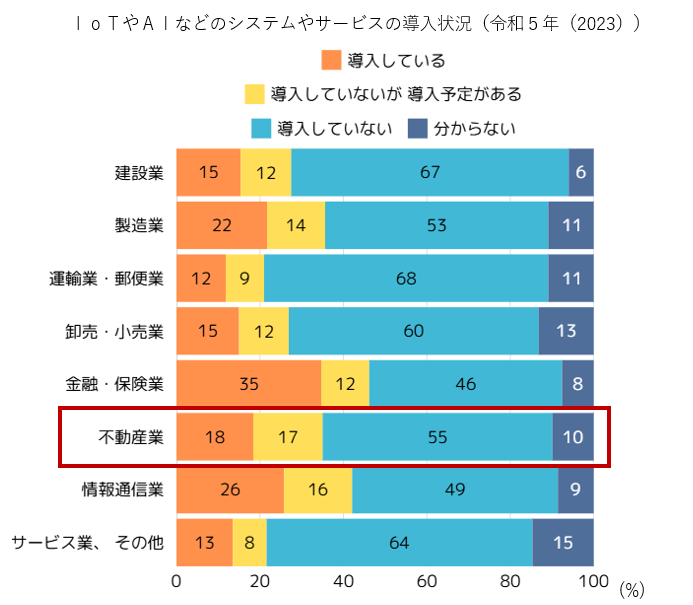

総務省の「令和5年通信利用動向調査報告書」IoTやAIなどのシステムやサービスの導入状況を見ても、不動産業界で導入している企業は18%にとどまり、逆に導入していない企業は55%と、金融・保険業や情報通信業に比べるとまだまだデジタル化が進んでいるとはいえません。

不動産業界は長年にわたり対面での営業や紙媒体での契約など、伝統的なビジネスモデルが主流だったため、IT技術の導入や活用に対する必要性が他の業界に比べて低かったと考えられます。取り扱う金額が高額になることも多かったため、顧客側も対面の方が安心という考え方の方も多いでしょう。

しかし顧客が来店してから内見など従来の接客にかかる時間は、移動時間+内見時間30分~1時間程度が一般的とされており、複数物件を内見するとなるとさらに時間がかかります。 このようなアナログな接客方法だと、一人の顧客対応にかかる時間が長くなり、長時間労働などの業務負担に繋がります。

また次項でも触れるように、現在顧客のニーズは多様化しています。顧客のニーズに対応するという観点からもITシステムやサービスの導入は重要といえます。

顧客ニーズの多様化

近年では不動産を選ぶ方法も、店舗に足を運ぶ方法からインターネットやスマートフォンを活用して物件情報を取得することが当たり前となっています。

また、働き方やライフスタイルの変化にともない、新築の不動産ばかりでなく、中古物件やリノベーションの有無など、顧客の求める要望やニーズは複雑化しつつあります。

不動産DXに取り組まない企業は競合に負ける!?

なぜ不動産DXが必要なのか解説しました。しかし、中には不動産DXは一過性のトレンドのようなもので、自社では必要ないと考えている企業もあるかもしれません。

先述したように不動産DXとは、不動産に関わる業務をデジタル技術によって自動化、効率化し、ビジネスの形態を大きく変えたり、新たなサービスを生み出したりすることです。

東急不動産では東急不動産ホールディングス内にDX機能会社「TFHD digital」を設立し、グループ全体のDXを推進する体制を構築しました。

そしてDX推進人材を育成するため、「DXアカデミー」を開設し、社員のDXリテラシー向上を図っています。DX推進人材の育成を行った上でローン申し込みや審査、不動産契約などをオンラインで完結できるシステムを導入し、顧客の利便性を向上させることに成功しました。

不動産市場や顧客ニーズは日々変化しています。そのような変化に適応できない企業は顧客から必要とされず、売上の減少は免れないでしょう。

また従来の非効率な業務内容を改善しないままだと、長時間労働に繋がり、働き手の確保にも苦労すると考えられます。

つまり、不動産DXをないがしろにすると顧客や売上の減少、労働力の不足とそれに伴う長時間労働など、様々な問題が発生してしまいます。

不動産DXはうちにも必要?覚えておくべき4つのメリット

不動産DXの必要性について紹介しました。続いて不動産DXを行うことで得られるメリットについて考えてみます。

業務効率化

アナログな方法でデータを管理していたものがオンライン化されるため、業務の効率化に繋がります。また、商談資料などもクラウド管理しておくことで店舗間を超えた共有もスピーディーになるでしょう。

E社では、顧客がウェブサイトで問い合わせた物件について、最寄りの店舗だけでなく、他の店舗の担当者もすぐに情報を確認できる体制を構築しました。これにより、顧客は希望する物件を複数の店舗から紹介してもらうことができ、成約率が30%向上しました。

このように業務のデジタル化を通じ、業務全体を最適化できれば、これまでマンパワーに頼っていたアナログ業務の自動化や、プロセス自体の可視化や分析も可能なため、人件費削減などのコスト抑制にも寄与します。

人手不足の解消

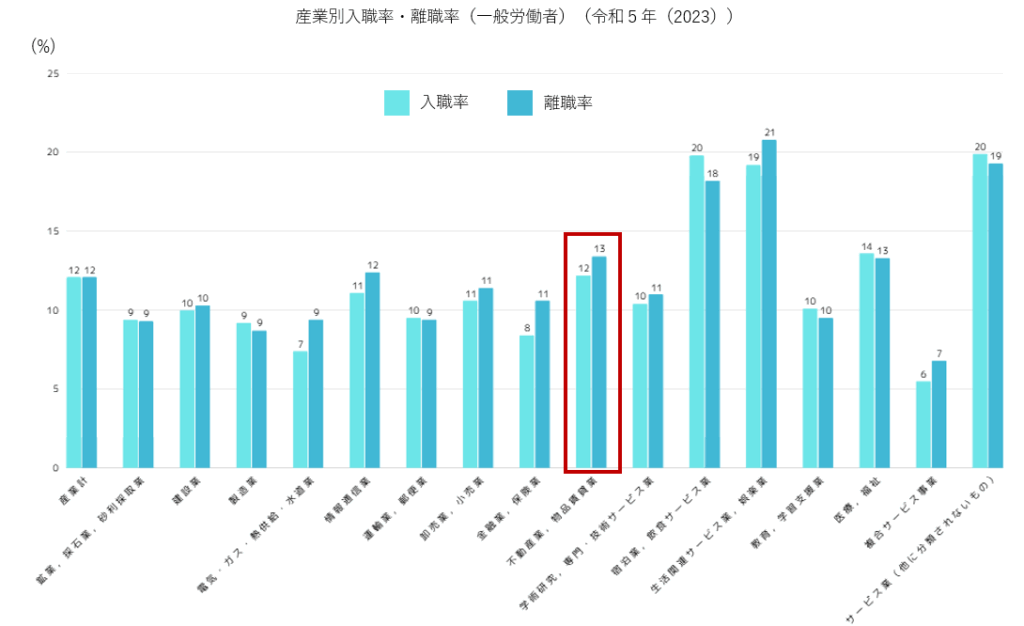

不動産業界は入職率より離職率の方が上回っており、人手不足が深刻な問題となっています。 これは不動産業界の業務が多岐に渡り、顧客対応も含めストレスや長時間労働のイメージが根強くあることが原因の一つと考えられます。

また不動産業務の中には不動産管理や価格査定など、経験者でないとできない業務も少なくありません。しかしITシステムを使うことで、そういった知識や経験値が必要な業務も専用のシステムで自動化することができ、新人教育の負担を減らすことが可能になります。

そのほかにも無人内覧システムなど、従来では従業員が行っていた業務をIoTに任せることで少ない人材で業務を回せるようになります。

顧客満足度の向上

DXの導入により、顧客満足度の向上も期待できます。

たとえば、オンライン上で接客や契約が締結できるシステムを導入することによって、わざわざ店舗に出向く手間を省くことができます。 また、これまでに蓄積したデータの分析・活用をDXやAI機能に移行することで、新たな事業を創出することも可能です。そのため、マーケットや消費行動の変化に瞬時に対応することができ、結果として顧客の求めるサービスを提供することにつながります。

先ほど紹介した東急不動産では、顧客データや物件データを分析し、個々のニーズに合わせた物件提案や情報提供を行うサービス可能にしたり、スマートシティの推進を進めています。

既存システムの見直し

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では日本国内の企業が市場で勝ち抜くためにはDXの推進が必要不可欠であり、DXを推進しなければ業務効率・競争力の低下は避けられないとしています。

競争力が低下した場合の想定として、2025年から年間で現在の約3倍、約12兆円もの経済損失が発生すると予測されており、これを「2025年の崖」と表現しています。

「2025年の崖」と聞いて思い出されるのが、2021年ごろ問題となったみずほ銀行の大規模なシステム障害です。

もともとみずほ銀行の業務は、全国の支店を窓口とした対面サービスが主流でした。しかし2002年に第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行の3行が統合してみずほ銀行となってからは、旧3行のシステムを統合し、非常に複雑な構造となってしまいました。

また長年の運用によりシステムが老朽化し、最新の技術への対応が困難となったことも迅速な復旧ができなかった原因の一つと考えられています。

この「2025年の崖」で大きな課題となっていることの一つが、基幹システムのレガシー化です。

現在、多くの企業ではメインフレームやオフコンなどの基幹システムをレガシーシステム(過去の技術や仕組みで構築されたシステム)に頼っており、それはすでに開発から20年以上の歳月を経過しています。まずは自社内でレガシーシステムをしっかりと見直すことが大切であり、新たなビジネススタイルに対応するためのデジタルシフトを計画していかなければなりません。

DXの導入により早期に既存システムからの脱却を図ることは、競合との差別化や優位性を得られるだけでなく、経済損失などのリスクを回避することにもつながります。

まずは導入しやすい分野から!DX化おすすめ業務

不動産DXに取り組むことで得られるメリットについて解説してきました。しかし、いざ不動産DXしてみようと思っても、どこから手をつけていいか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで不動産DXを取り入れやすい業務をご紹介します。

契約管理

これまで、不動産取引に関する書類の中には紙で取り交わさなければいけないものがあり、契約の際にはどうしてもアナログな書類作成が必要でした。

しかし2022年5月からすべて電子化することが認められ、契約に関する書類も電子化する流れが出てきています。

これにより、物件の売買や賃貸借契約に関する書類もすべてオンライン上で締結することが可能となりました。

そのため転勤で急遽遠方に引っ越すことになった顧客がいた場合、従来であれば一度物件所在地や事務所まで足を運ぶ必要があり、顧客と不動産会社双方の日程調整だったり、移動の時間や交通費がかかったりしていました。

電子契約を利用すると、引っ越し先から物件の購入契約をオンラインで締結することができます。

電子契約を導入することはペーパーレス化の実現だけでなく、時間と費用の大幅な削減を可能とし、遠方の顧客とも円滑に契約を進められます。

顧客管理

不動産業では、賃貸物件の管理、入出金情報、売買物件の情報管理、顧客情報や取引履歴の管理などさまざまな管理業務が発生します。

それらを紙の書類と人力で行うのは、かなりの手間と時間がかかります。

その点「不動産管理システム」を導入すれば、さまざまな情報を一元管理することが可能です。また、情報共有も容易となり、業務の属人化を防ぐことができます。

F社では入居者からの修繕依頼や業者の対応履歴が担当者ごとに管理されていたため、情報共有がスムーズに行えず、対応漏れや遅延が発生していました。しかし不動産管理システムを導入したことで、修繕履歴を一元管理し、担当者間で情報共有できるようになりました。

接客業務

不動産業務の中で大きな比重を占める接客や内見業務も、オンライン化することができます。

これまでは、店舗での接客、実際に物件を訪問する内見など、対面での顧客対応が必須となる業務が多くありました。し

かしその方法だと、「遠方から引っ越し先での物件を探している」 「忙しくて営業時間中に店舗に出向けない」といった事情のある顧客にとっては来店のハードルとなってしまいます。

そこで現在は、離れた場所にいる顧客にオンラインで対応できるweb接客ツールや、あらかじめ撮影した物件の様子を、バーチャルで内見できるVR内見、営業マンなしで内見できる無人内見などのツールがあります。このようなweb接客ツールを活用することで、内見の移動時間を平均1時間削減することができたり、遠方に住む顧客や、忙しくて時間がない顧客への対応が容易になります。

その結果多くの顧客に自社の物件を検討してもらうことができ、スムーズな契約を進めることが可能となります。

チェックリスト付き!不動産DXの進め方と3ステップ

不動産DXを取り入れやすい業務について考えましたが、実際どのようなことを確認しつつ、DX化していけばいいのでしょうか。不動産DXの進め方とチェックポイントを解説していきます。

業務フローの作成

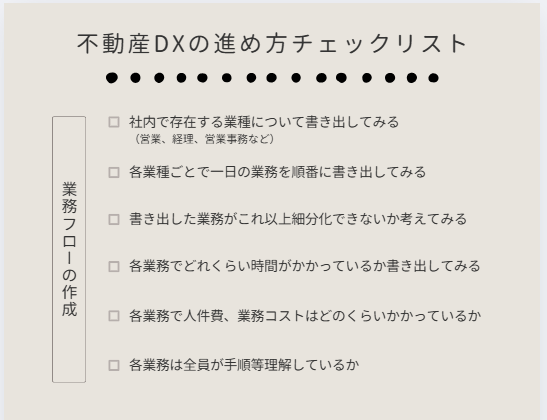

まず普段の業務で、特にどの業務が負担になっているか知ることが大切です。今の業務内容をどんどん細分化して書き出していき、業務の流れを視覚的にまとめてみましょう。

業務フローチャートを作ることで、自社にどのような業務が存在し、どのような流れで業務を進めているのかを明確化できます。それぞれの業務で「どれくらいの時間がかかっているのか」「人件費はどれくらいかかっているか」「全員がその業務について手順等理解しているか」など確認することが大切です。

業務の優先順位を明確化する

作成したフローチャートを元に、業務の優先順位を考えてみましょう。

業務にはコア業務(企業の価値創造に直接寄与する業務)と非コア業務を区別します。非コア業務は手順が決まっている単純な作業が多いので、ITシステムの導入や効率化に向いてるといえるでしょう。

ITシステムを導入する

フローチャートをもとに、自社で負担となっている業務が何か、どの業務が効率化できそうかを考えてみましょう。効率化することによりどのくらいコストが軽減されるか計算し、必要に応じてITシステムの導入を検討します。

しかし不動産管理システムや電子契約システムなどは数が多く、機能や費用も様々です。 選定に迷ったら、以下のようなポイントを確認してみましょう。

- 費用:初期費用、ランニングコストが予算内に納まるか

- 機能:自社で自動化したい業務にすべて対応しているか

- サポート:導入後にも手厚いサポートを受けられるか

中には、一定期間は無料で利用できるトライアルのサービスを行っているものもあります。それを利用して使いやすさを確かめてから導入するのもいいでしょう。

不動産DXの進め方チェックリスト

上記で紹介した不動産DX進め方のチェックポイントをまとめたチェックリストを作成しました。ぜひご活用ください。

まとめ

MEO対策は、不動産業界にとって費用対効果が高く、見込み顧客との重要な接点を築くための不可欠な施策です。

本記事で解説したGBPの登録方法、口コミの重要性、具体的な対策、避けるべきNG行為、効果測定の方法などを参考に、ぜひ今日からMEO対策に取り組み、ビジネスを更なる成長へと導いてください。

集客できないというお悩みには「無人内見くん」がおすすめ!

ショウタイム24株式会社の「無人内見くん」は、24時間無人内見化ができる内見システムです。「無人内見くん」は24時間内見を無人化内見対応の営業工数をゼロにできます!

・内見の同行に1日何時間もかかっている

・内見同行出来る営業担当者がいない

・内見を無人化出来るシステムを探したが自社の物件では対応できないと言われた

・営業時間外の内見の申し込みに対応できずお客様を逃してしまう

こんな内見対応に関する悩みををワンストップで解決します!

「無人内見くん」が選ばれる理由!

1. 内見対応作業すべてを無人で完結!

2. 1件からの導入が可能!

3. あらゆる不動産物件に対応特許取得の安心システム

内見業務を効率化したい企業様、ぜひお問い合わせください。