住宅業界の今後はどうなる?業界の課題や未来を見据えた企業・ハウスメーカーとは

日本の住宅業界は、人口減少や環境規制の強化、デジタル技術の進化など、大きな転換期を迎えています。新築住宅市場の縮小が予測される一方で、リフォームやストック活用といった新たな成長領域も見えてきました。住宅業界が直面する課題と、2030年に向けた主要トレンド、そして未来を見据えた企業戦略について考えます。

目次

住宅業界の現状と直面する課題

住宅業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。市場の縮小、コスト上昇、社会課題への対応など、複数の課題が同時に押し寄せており、業界全体の構造転換が求められています。

新築着工戸数の減少と市場縮小リスク

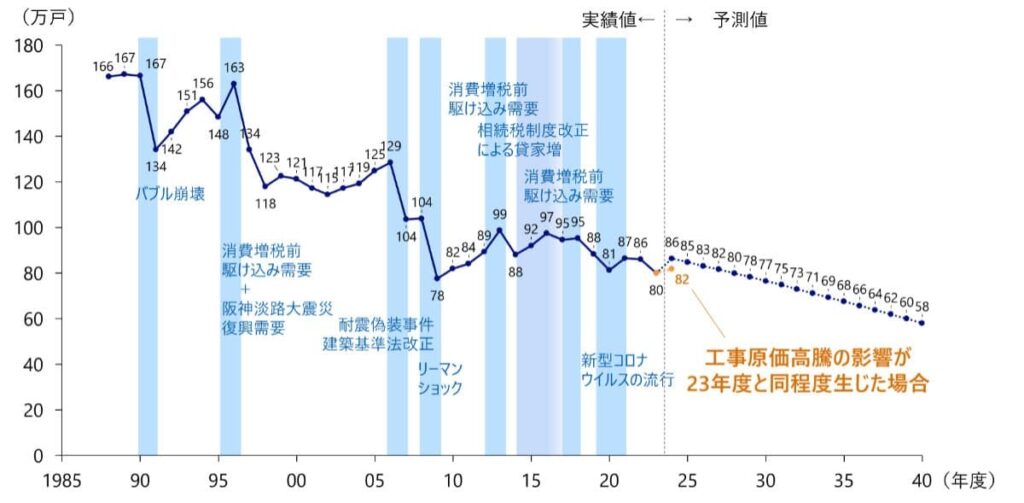

住宅業界にとって最も深刻な課題が、新築着工戸数の減少です。国土交通省の統計によると、2024年の新設住宅着工戸数は79万2,070戸で、前年比3.4%減となり、15年ぶりに80万戸台を下回りました。

長期的な見通しはより深刻です。野村総合研究所の予測では、2040年度には新設住宅着工戸数が61万戸まで減少し、2024年度比で約25%減となる見込みです。人口減少と世帯数減少という構造的要因により、住宅の需要そのものが縮小していくことは避けられません。

建築資材高騰・人手不足の影響

市場縮小に加えて、供給サイドの課題も深刻化しています。ウッドショックに端を発した建築資材の高騰は、住宅価格の上昇を招き、消費者の購入意欲に影響を与えています。人件費も上昇傾向にあり、住宅建築のコストは確実に増大しています。

より深刻なのが人手不足です。建設業界全体を覆う労働力不足は、2024年4月からの時間外労働上限規制、いわゆる「建設業の2024年問題」により一層深刻化しました。熟練職人の高齢化と若手入職者の不足により、技術継承も危機的状況にあります。この人手不足は工期の長期化や施工品質の維持を困難にし、業界全体の生産性向上を急務としています。

空き家問題と既存住宅ストックの活用

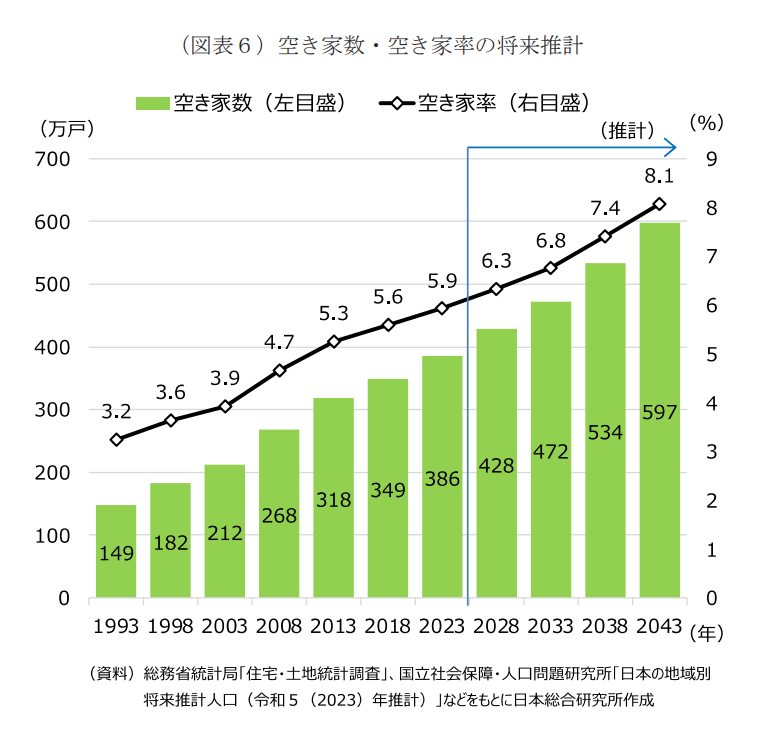

減少しつつも新築が供給されている一方で、空き家は増加の一途を辿っています。総務省の「住宅・土地統計調査」によれば、2023年時点で全国の空き家総数は約900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を更新しました。特に問題なのは、賃貸・売却用や別荘を除いた「その他空き家」が385万戸に上り、適切に管理されていない物件の増加です。

日本総合研究所の予測では、2043年には空き家数が597万戸に達し、空き家率は8.1%まで上昇する見込みです。

空き家問題は地方圏で特に深刻ですが、今後は大都市圏でも加速すると予測されています。

省エネ規制・環境対応の強化

2025年4月から、すべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化されました。政府は、2030年度以降に新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネ性能確保を目指すという方針を示しています。この規制強化は、住宅業界に技術革新と設備投資を求めると同時に、省エネ住宅の普及を加速させる転換点となっています。

環境対応は単なる規制遵守ではなく、消費者ニーズの変化でもあります。エネルギー価格の高騰を背景に、光熱費削減への関心は高まっており、高断熱・高気密住宅や太陽光発電システムへの需要が拡大しています。

今後の住宅業界の主要トレンド

市場縮小という厳しい環境の中でも、新たな成長機会は確実に存在します。消費者ニーズの変化や技術革新、政策誘導により、住宅業界の構造は大きく変わろうとしています。

リフォーム・リノベーション需要の拡大

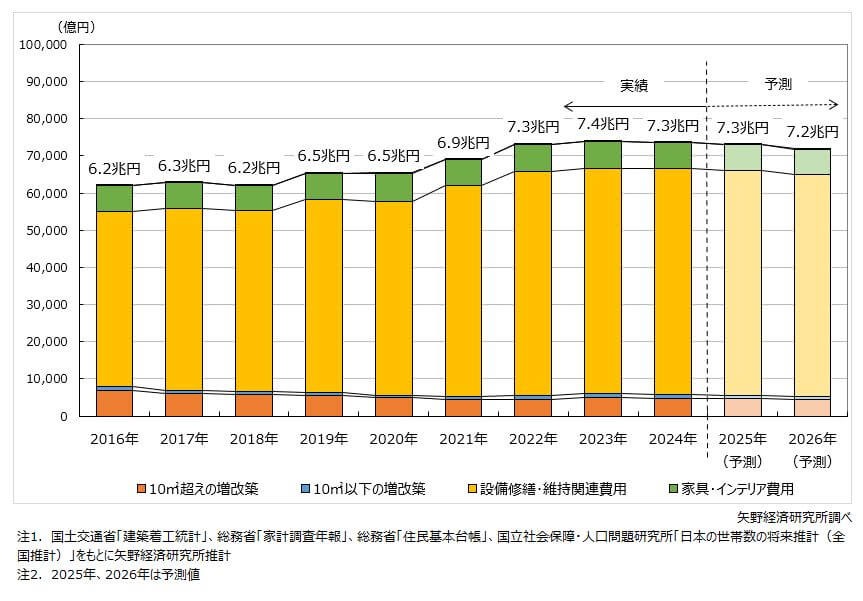

新築市場の縮小を補うのがリフォーム・リノベーション市場です。矢野経済研究所の「住宅リフォーム市場に関する調査」によると、2024年の住宅リフォーム市場規模は前年比0.5%減の7兆3,470億円と推計され、2025年も7.3兆円と横ばいで推移する見込みです。

物価上昇の影響で工事件数は減少しているものの、省エネ改修などの工事単価上昇により市場規模は維持されています。

国土交通省は、リフォーム・リノベーションと中古住宅流通を合わせた市場を、2030年には14兆円、長期的には20兆円規模に拡大する方針を示しています。既存住宅ストックは約6,500万戸に達し、その約40%が築30年以上という現状を考えれば、リフォーム需要の潜在的な規模は極めて大きいといえます。

ZEH・省エネ住宅の普及と脱炭素化

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及は急速に進んでいます。政府は2030年までに新築住宅の平均をZEH水準にするという目標を掲げており、大手ハウスメーカーでは既に高い普及率を達成しています。

ZEH住宅は、高断熱・高気密化による省エネと、太陽光発電などによる創エネを組み合わせ、年間のエネルギー収支をゼロ以下にする住宅です。光熱費の大幅削減が可能なうえ、補助金や住宅ローン控除などの優遇措置も充実しており、消費者メリットが明確です。

スマートホーム・IoT技術の浸透

住宅のスマート化も急速に進展しています。スマートスピーカーによる音声操作、アプリでの遠隔制御、センサーによる自動制御など、IoT技術を活用した快適で便利な住環境への関心が高まっています。照明、空調、給湯、防犯カメラ、玄関ドアなど、多様な設備がネットワークでつながり、エネルギー管理や防犯、見守りといった機能を提供します。

特にZEH住宅では、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入が標準化されつつあり、太陽光発電の発電量や家電の消費電力を可視化し、効率的なエネルギー利用を実現します。今後は蓄電池やEV(電気自動車)との連携も進み、住宅が単なる居住空間からエネルギーマネジメントの拠点へと進化していくでしょう。

デジタル化と新しい顧客体験

デジタル技術の活用は、住宅業界の競争力を左右する重要な要素です。特に顧客接点のデジタル化は、アナログの業界の中でひときわ目立つ新たな価値を提供します。

オンライン相談・VRモデルハウスの普及

オンライン相談やバーチャル展示場の導入により、顧客は自宅にいながら住宅の検討ができるようになりました。ZoomやMicrosoftTeamsなどのビデオ会議ツールを活用した設計相談、VR(仮想現実)技術による3Dモデルハウス見学など、時間や場所の制約を超えた顧客対応が可能になっています。

遠方の顧客や忙しい共働き世帯にとって大きなメリットとなり、商圏の拡大や成約率の向上につながっています。事業者側も展示場の維持費削減や営業効率の改善といった効果を得ており、Win-Winの関係が築かれつつあります。

無人内見システムによる営業活動の効率化

賃貸や売買の不動産仲介分野では、無人内見システムの導入が進んでいます。この仕組みは、顧客が営業時間外でも物件を見学できる利便性と、事業者の業務効率化を両立させるソリューションです。

「無人内見くん」による24時間内見体験

「無人内見くん」は、24時間365日いつでも物件の内見を可能にし、営業スタッフの同行を不要とする完全無人対応を実現しています。

顧客は専用のウェブサイトから好きな時間に内見を予約し、必要な情報を入力するだけで予約が完了。物件情報がメールで届き、予約時間に現地でスマートロックを使って自ら内見できます。スマートロックは6社10種類以上のメーカー製品に対応しており、あらゆるタイプの扉に設置可能。工事不要で1件から導入でき、初期費用を抑えながら効率的に無人内見システムを導入できます。

特許取得済みの独自技術により、入退室の記録や監視カメラとの連携などセキュリティ面も安心です。

成約率アップ・効率化につながる理由

「無人内見くん」の導入により、実際に多くの成功事例が集まっています。導入企業の事例では、「導入半年で成約」「確度の薄い顧客から成約が生まれる」「遠方の戸建物件が無人内見で成約」といった声が寄せられています。

顧客にとっては、営業担当者に気を遣わず自分のペースでじっくり物件を見られることが大きなメリットです。平日の仕事帰りや休日の早朝など、自分の都合に合わせて複数の物件を短時間で効率的に見学が可能です。特に定休日や営業時間外にも対応できることで、従来は取りこぼしていた顧客との接点を作ることができます。

事業者にとっては、遠方物件への移動時間や待機時間が削減され、営業担当者を内見後のフォローアップや成約に向けた提案といった、より付加価値の高い業務に集中することができます。働き方改革や業務時間の見直しが求められる中、人手不足の解消と業務効率化を同時に実現できる点も大きな魅力です。

住宅業界の中期~長期展望

今後の住宅業界を展望すると、新築からストックへの構造転換、環境性能の標準化といった大きな潮流が見えてきます。

新築偏重からストック型産業への移行

2030年に向けて、住宅市場は確実に縮小します。新設住宅着工戸数は80万戸前後で推移し、その後も減少が続く見込みです。対して、リフォーム・リノベーション市場は14兆円規模への拡大が期待され、中古住宅流通も活性化します。住宅産業全体としては、新築とストック活用のバランスが大きく変化し、事業構造の転換が必須となります。

都市部では貸家が住宅着工の主流になっていく一方、地方圏では利用関係を問わず全体的に着工戸数の減少が見込まれます。この変化に対応し、新築事業者もリフォーム、不動産仲介、賃貸管理といったストックビジネスへの参入を加速させています。既存住宅の価値を維持・向上させるためのメンテナンス、性能向上リフォーム、用途転換など、ライフサイクル全体を通じたサービス提供が求められます。

ビジネスモデルと企業戦略の再構築

市場環境の変化に対応するため、住宅事業者はビジネスモデルと企業戦略の根本的な見直しを迫られています。

受注型から提案・サービス重視型へのシフト

住宅業界、ハウスメーカーのなかには、従来の受注型ビジネスモデルから、顧客のライフスタイルや価値観に寄り添った提案型へシフトしている企業も現れています。単に住宅を建てるのではなく、暮らし方全体を提案し、LTV(顧客生涯価値)の観点から長期的な顧客との関係性を構築しようとしています。デザイン性、機能性、環境性能、コストパフォーマンスなど、多様化する顧客ニーズに応える総合的な提案力が競争力の源泉となります。

アフターサービス・サブスクリプションの拡大

住宅の引き渡し後のアフターサービスは、これまで以上に収益源として注目されています。定期点検、メンテナンス、リフォーム、設備の更新など、継続的なサービスを模索するプレイヤーも増えています。最近では、月額定額制で住宅設備の点検・修理・交換をカバーするサブスクリプションモデルのサービスも登場しており、顧客の安心感と事業者の安定収益を両立させています。

LTVを最大化する視点で、新築時だけでなく、その後の長期にわたる関係性を設計することが重要です。アフターサービスの充実は、顧客満足度の向上、リピート率の改善、紹介による新規顧客の獲得にもつながります。

地域密着・ニッチ特化戦略

大手ハウスメーカーとの差別化を図るため、地域密着型やニッチ特化型の戦略も有効です。地域の気候風土や文化に精通し、地元の職人ネットワークを活かした高品質な施工、迅速なアフターサービスなど、地域に根ざした事業展開により独自のポジションを確立できます。

古民家再生、狭小住宅、ペット共生住宅、ガレージハウスなど、特定の分野に特化することで、熱心なファン層を獲得することも可能です。ニッチ市場では競合が少なく、高い付加価値を訴求できるため、収益性の向上にもつながります。

業界にとってマイナスなリスクや懸念点

成長機会が存在する中でも、住宅業界が直面するリスクや懸念点も無視できません。

金利上昇・住宅ローン環境の変化

長年続いた超低金利環境が変わりつつあります。日本銀行の金融政策の正常化に伴い、住宅ローン金利も徐々に上昇しています。金利上昇は月々の返済額を増加させ、住宅購入のハードルを高めます。特に若年層や所得の伸びが限定的な層にとって、住宅取得が困難になる可能性があります。

金利上昇局面では、変動金利と固定金利の選択、借入額の適正化、返済計画の見直しなど、顧客へのきめ細かいコンサルティングが重要になります。

人口動態による需要格差と地域二極化

人口動態の変化は、地域間の需要格差を一層拡大させます。大都市圏への人口集中が続く中、地方の過疎化は加速します。地方部では市場縮小に伴う競争激化と収益性の悪化が避けられず、撤退や統廃合の動きも出てくるでしょう。

2025年には団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり、介護・医療需要が急増します。住み慣れた地域で暮らし続けたいという高齢者のニーズに応えるバリアフリーリフォームや、見守りサービスの需要は確実に増加します。

技術投資の負荷と導入リスク

DXやスマートホーム技術など、新技術への投資は不可欠ですが、同時に大きな負担となります。システム導入コスト、人材育成、セキュリティ対策など、多額の投資が必要です。特に中小企業にとっては、投資余力の不足が課題となります。

技術の進化スピードが速く、投資した技術がすぐに陳腐化するリスクもあります。導入した技術が顧客に受け入れられない、期待した効果が得られないといった失敗のリスクも存在します。技術投資は、費用対効果を慎重に見極めながら、段階的に進めることが重要です。

住宅業界の未来に備えるアクション

これまで見てきた課題やトレンドを踏まえ、住宅業界が未来に向けて取るべきアクションを整理します。

ストック活用ビジネスへの参入検討

新築市場の縮小を見据え、ストックビジネスへの参入は待ったなしです。リフォーム・リノベーション事業、中古住宅の買取再販、不動産仲介、賃貸管理など、多様な選択肢があります。自社の強みや経営資源を活かせる分野を見極め、段階的に事業を拡大していくことが重要です。

既存顧客へのアフターサービスを起点に、リフォーム需要を掘り起こし、不動産仲介や買取再販へと事業領域を広げていく流れが自然です。ストックビジネスは、新築に比べて案件規模は小さいものの、継続的な案件発生が期待でき、安定的な収益基盤となります。

デジタル接客・無人内見導入による顧客体験強化

デジタル技術を活用した顧客接点の強化は、競争力向上の鍵となります。オンライン相談の充実、VR・AR技術の導入、無人内見システムの活用など、顧客の利便性を高める施策を積極的に推進すべきでしょう。

効果は顧客満足度の向上だけでなく、営業効率の改善、コスト削減にもつながるため、大きな成果を期待することができます。

ブランド価値と顧客ロイヤルティの醸成

市場縮小と競争激化の中で生き残るには、強固なブランドと高い顧客ロイヤルティが不可欠です。デザイン性、環境性能、アフターサービスなど、自社の強みを明確にし、一貫したメッセージで訴求することが重要です。顧客の声に真摯に耳を傾け、期待を超える価値を提供し続けることで、口コミや紹介による新規顧客獲得につながります。