スマート内見が提供する新しい内見体験。さらに便利で効率的な内見方法とは

不動産業界において、物件の内見プロセスは長年変わることのない重要な営業活動でした。近年、デジタルテクノロジーの進化と消費者ニーズの変化により、「スマート内見」という新しい内見スタイルが普及しつつあります。今回は、スマート内見がなぜ注目されているのか、その仕組みやメリット、導入のポイントまでを詳しく解説します。

なぜ”スマート内見”が今、注目されているのか

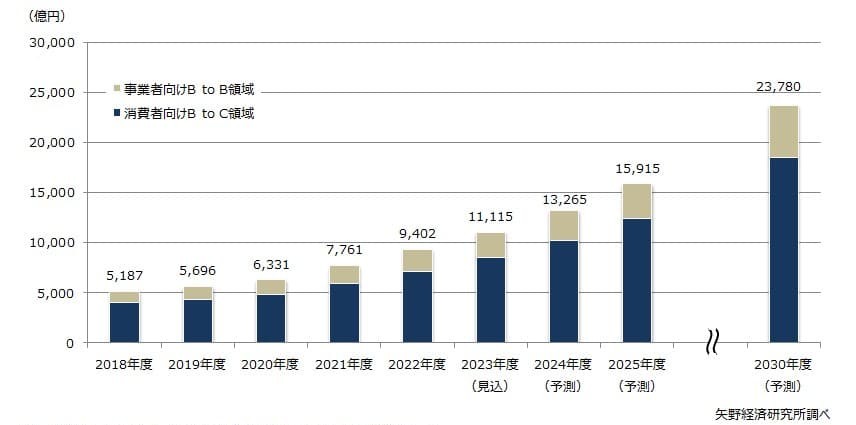

不動産テック市場全体の成長とともに、スマート内見への関心が高まっています。矢野経済研究所の調査によれば、不動産テック市場規模は2030年度には2022年度比で約2.5倍の2兆3,780億円に拡大すると予測されています。こういった業界全体でのデジタル化・DX化が内見プロセスのデジタル化を推し進めています。

従来内見の課題と限界

従来の内見プロセスには、業界関係者と消費者の双方が感じていた多くの課題がありました。不動産会社にとっては、営業担当者が一件一件の内見に同行する必要があり、人的リソースの確保が大きな負担です。特に繁忙期には限られたスタッフで多数の内見希望者に対応しなければならず、効率的な営業活動の妨げとなっていたのです。

顧客側にも不便がありました。内見は基本的に不動産会社の営業時間内に限定され、平日の日中は仕事で都合がつかない社会人にとっては大きな制約となります。遠方からの転勤や進学で物件を探す場合、限られた時間で複数の物件を効率的に見ることが難しく、満足のいく物件選びができないケースも少なくありませんでした。

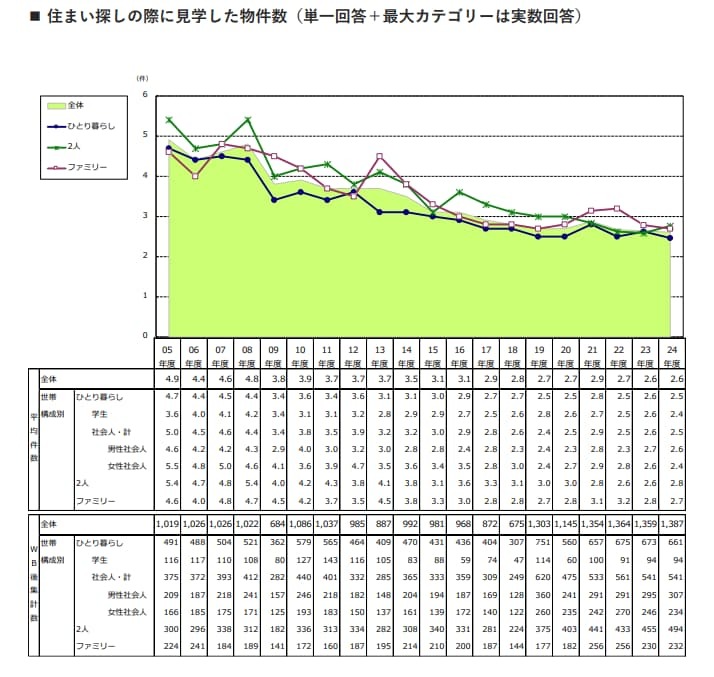

SUUMOリサーチセンターの「2024年度 賃貸契約者動向調査(首都圏)」では、平均見学物件数は2.6件と年々減少しており、時間的制約が物件選択の幅を狭めている実態が浮き彫りになっています。

消費者行動の変化と非対面ニーズの高まり

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、消費者の行動パターンは大きく変化しました。対面での接触を避けたいというニーズが高まり、不動産業界においてもオンライン内見やセルフ内見への需要が急増したのです。先出のSUUMOリサーチセンターの調査によれば、2024年度の賃貸契約者のうち37.4%%がオンライン内見を実施しており、「オンライン内見のみ実施者」が28.3、「オンライン内見・対面での内見併用者」が9.1%と2020年度以降で最も高くなりました。

デジタルネイティブ世代の台頭により、スマートフォンやタブレットを活用したサービスへの抵抗感が低下しています。経済産業省の「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」では、2024年の国内BtoC-EC市場規模が26兆1,225億円に達し、オンラインでの取引が日常化していることが示されています。このようなデジタル化の流れは不動産業界にも波及し、非対面・非接触での内見ニーズを後押ししているのです。

スマート内見とは

そういった業界を取り巻く環境の変化から、従来の内見スタイルとは異なったスマート内見が普及しています。その定義や仕組み、さまざまな類型を見ていきましょう。

スマート内見・スマート内覧の基本

スマート内見とは、IoT技術やデジタルツールを活用して、従来の対面型内見をより効率的かつ柔軟に進化させた内見方法の総称です。具体的には、ビデオ通話を活用したオンライン内見、VR・AR技術を用いたバーチャル内見、スマートロックによる無人内見など、複数の形態が存在します。

これらに共通するのは、テクノロジーの力で時間や場所の制約を取り除き、内見希望者がより自由に、より効率的に物件を見学できる環境を提供することです。

スマート内見の種類

スマート内見にはいくつかの主要な類型があります。それぞれの特徴と活用シーンを見ていきましょう。

オンライン型

ビデオ通話システムを活用し、現地にいる不動産会社のスタッフと遠隔地にいる内見希望者をつなぐ形式です。スタッフがスマートフォンやタブレットで物件内を撮影しながら案内し、内見希望者は自宅やオフィスなど好きな場所から物件を確認できます。気になる箇所を細かく見せてもらったり、質問をその場で投げかけたりできるため、遠方からの引っ越しを検討している方に特に有効です。

バーチャル内見型

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用し、実際に現地に足を運ばなくても物件を立体的に体験できる形式です。360度カメラで撮影された映像をVRゴーグルやスマートフォンで閲覧することで、まるでその場にいるかのような没入感のある内見が可能になります。家具の配置シミュレーションや、時間帯による日当たりの変化を確認できる機能を備えたサービスもあり、複数の物件を短時間で比較検討したい方や、海外からの引っ越しなど物理的に現地訪問が難しい方に適しています。

無人内見型

スマートロックを活用し、内見受付から現地内見の完了までを見学者のみで完結できるシステムです。代表的なサービスの「無人内見くん」は、管理会社やビルダー、ハウスメーカー向けに提供されているシステムで、24時間365日いつでも内見が可能という特徴があります。

システムの仕組みはシンプルで、内見希望者はオンラインで予約を行い、指定された時間にスマートロックの解錠コードを受け取ります。現地に到着したら、受け取ったコードを入力して解錠し、自由に物件内を見学できます。内見が終わったら施錠して退出するだけです。

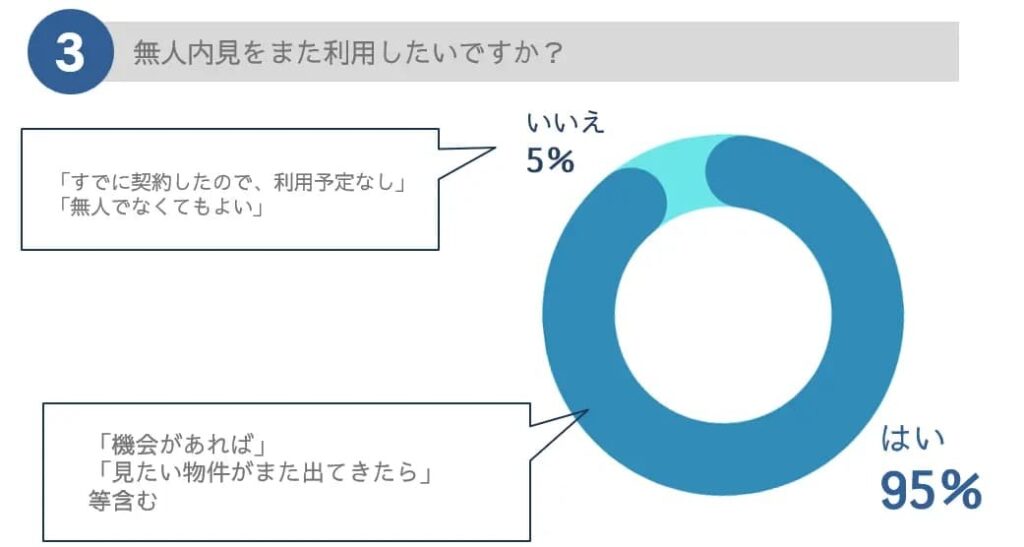

「無人内見くん」を利用したユーザーへのアンケート結果によれば、無人内見を利用した95%のユーザーが「再び利用したい」と回答しました。成約への貢献も顕著で、無人内見を利用した顧客の21%が「契約した」または「契約予定」と回答しており、5組に1組の割合で成約に至っています。47%が物件問い合わせや来店といった次のアクションに進んでおり、無人内見が単なる見学ツールではなく、実際の販売促進に大きく寄与していることがわかります(出展:「無人内見」満足度調査)。

不動産会社側にとっても、内見対応の人手不足を解消し、営業時間外での内見対応による顧客満足度向上を実現しています。導入企業は150社を超え、内見数は1万人を突破しました。

スマート内見のメリットと導入時の課題

スマート内見の導入は、不動産会社と顧客の双方に多くのメリットがありますが、同時にいくつかの課題も存在します。

業者側のメリット:効率化・コスト削減・拡張性

不動産会社にとってスマート内見の最大のメリットは、業務効率の大幅な向上です。従来は営業担当者が一件ずつ内見に同行していましたが、スマート内見の導入により、同時に複数の物件で内見が進行できるようになります。限られた人員でより多くの顧客に対応できるようになり、人件費の削減にもつながります。

内見対応にかかる移動時間やスケジュール調整の手間が削減されることで、営業担当者はより付加価値の高い業務、たとえば顧客との深いコンサルティングや契約後のフォローアップに時間を割くことができます。デジタル化により蓄積されたデータを分析することで、顧客の行動パターンや物件への関心度を把握し、マーケティング戦略の最適化にも活用できます。

顧客側のメリット:利便性・時間柔軟性・ストレス軽減

内見希望者にとって、最も大きいメリットは時間の柔軟性です。従来は不動産会社の営業時間内に限定されていた内見が、24時間いつでも可能になることで、平日の夜間や休日など、自分の都合に合わせて物件を見学できます。これは特に、仕事が忙しい社会人や、小さな子どもを持つ家族にとって大きな利点となります。

複数の物件を効率的に比較検討できることも重要なメリットです。従来は一日に見られる物件数に限りがありましたが、スマート内見を活用すれば、短時間で多くの物件を見学し、自分に最適な物件を見つけやすくなります。営業担当者が同行しないセルフ内見の場合、自分のペースでじっくりと物件を確認できるため、営業トークに惑わされることなく冷静な判断ができます。

導入時の課題・リスク:設備投資、セキュリティ、メンテナンス、使い勝手など

スマート内見の導入には課題も存在します。初期投資のコストは、特に中小の不動産会社や個人のオーナーにとって導入のハードルとなる場合があります。スマートロックの設置、IoTデバイスの導入、システム構築などには相応の費用がかかります。

セキュリティの懸念も重要な課題です。スマートロック市場の成長に伴い、サイバー攻撃のリスクも指摘されています。

技術的なトラブルへの対応も課題です。システム障害やスマートロックの不具合が発生した場合、迅速に対処する体制が必要です。すべての顧客がデジタルツールに慣れているわけではないため、特に高齢者など、スマートフォンの操作に不慣れな層に対しては、従来型の内見との併用や、丁寧なガイダンスの提供が必要です。

スマート内見導入ステップと成功のポイント

スマート内見の導入を成功させるには、事前の計画と段階的な活用が重要です。

物件適性チェックと段階的導入設計

すべての物件がスマート内見に適しているわけではありません。導入を検討する物件の適性を考えましょう。立地条件、物件のタイプ、ターゲットとなる顧客層などを総合的に判断します。新築のモデルルームや比較的新しい賃貸物件は導入しやすい傾向があります。

段階的な導入計画も成功の鍵です。いきなりすべての物件でスマート内見を開始するのではなく、少数の物件でテスト運用を行い、課題を洗い出してから本格展開するアプローチが推奨されます。ユーザーのフィードバックを積極的に収集し、システムの使いやすさやセキュリティ対策の妥当性を検証します。

機器選定・インフラ整備

スマートロックやIoTデバイスの選定は、長期的な運用を見据えて慎重に行う必要があります。耐久性、セキュリティ性能、既存システムとの互換性、サポート体制などを総合的に評価します。安定したインターネット接続環境の確保も不可欠です。

セキュリティ設計においては、多層的な防御策を講じることが重要です。暗号化通信の採用、二要素認証の実装、定期的なソフトウェアアップデート、アクセスログの監視など、複数のセキュリティ対策を組み合わせることで、不正アクセスのリスクを最小限に抑えます。万が一のトラブルに備えた緊急対応マニュアルの整備も欠かせません。

まとめ

スマート内見は、不動産業界における内見プロセスを根本から変革する可能性を秘めています。業者にとっては業務効率化とコスト削減を、顧客にとっては利便性と自由度の向上を実現するこの新しいアプローチは、今後ますます普及していくでしょう。適切な計画と段階的な導入、継続的な改善を通じて、スマート内見は不動産業界の新しいスタンダードとなっていくはずです。